新着情報

- 本年度最後の歌声サロンを開催 児童文学の名作「ごんぎつね」の朗読を聞き、懐かしの抒情歌をたくさん歌いました 令和8年度も「歌声サロン」を開催します!

あしりべつ郷土館は2月12日(木)、歌声ボランティア「ふれあいサポート」(代表… 続きを読む: 本年度最後の歌声サロンを開催 児童文学の名作「ごんぎつね」の朗読を聞き、懐かしの抒情歌をたくさん歌いました 令和8年度も「歌声サロン」を開催します!

あしりべつ郷土館は2月12日(木)、歌声ボランティア「ふれあいサポート」(代表… 続きを読む: 本年度最後の歌声サロンを開催 児童文学の名作「ごんぎつね」の朗読を聞き、懐かしの抒情歌をたくさん歌いました 令和8年度も「歌声サロン」を開催します! - 平岡中央小学校の3年生児童90人が郷土館を訪れてくれました

平岡中央小学校の3年生児童90人余が2月9日(月)、あしりべつ郷土館を訪れ、館… 続きを読む: 平岡中央小学校の3年生児童90人が郷土館を訪れてくれました

平岡中央小学校の3年生児童90人余が2月9日(月)、あしりべつ郷土館を訪れ、館… 続きを読む: 平岡中央小学校の3年生児童90人が郷土館を訪れてくれました - 「あしりべつ郷土館だより」第9号を発行

あしりべつ郷土館は、このほど「あしりべつ郷土館だより」第9号を発行しました。清… 続きを読む: 「あしりべつ郷土館だより」第9号を発行

あしりべつ郷土館は、このほど「あしりべつ郷土館だより」第9号を発行しました。清… 続きを読む: 「あしりべつ郷土館だより」第9号を発行 - きよたのあゆみ [明治32年設置 月寒歩兵第二十五聯隊] の掲載

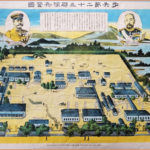

明治32年設置 月寒歩兵第二十五聯隊 1.月寒に「歩兵第二十五聯隊」が設置された… 続きを読む: きよたのあゆみ [明治32年設置 月寒歩兵第二十五聯隊] の掲載

明治32年設置 月寒歩兵第二十五聯隊 1.月寒に「歩兵第二十五聯隊」が設置された… 続きを読む: きよたのあゆみ [明治32年設置 月寒歩兵第二十五聯隊] の掲載 - 7段飾りのひな人形を展示しました

あしりべつ郷土館(清田区清田1条2丁目、清田区民センター2階)は、館内入ってす… 続きを読む: 7段飾りのひな人形を展示しました

あしりべつ郷土館(清田区清田1条2丁目、清田区民センター2階)は、館内入ってす… 続きを読む: 7段飾りのひな人形を展示しました - きよたのあゆみ[明治24年「山鼻屯田公有地」の入植者と民有地 他]の掲載

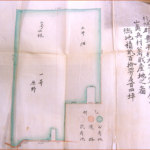

明治24年「山鼻屯田公有地」の入植者と民有地 他 1.山鼻屯田公有地について 下… 続きを読む: きよたのあゆみ[明治24年「山鼻屯田公有地」の入植者と民有地 他]の掲載

明治24年「山鼻屯田公有地」の入植者と民有地 他 1.山鼻屯田公有地について 下… 続きを読む: きよたのあゆみ[明治24年「山鼻屯田公有地」の入植者と民有地 他]の掲載 - 了寛紀明さん 北海道文化財保護功労者表彰の受賞を浅山清田区長に報告

令和7年度の北海道文化財保護功労者表彰を受賞した了寛紀明さん(あしりべつ郷土館… 続きを読む: 了寛紀明さん 北海道文化財保護功労者表彰の受賞を浅山清田区長に報告

令和7年度の北海道文化財保護功労者表彰を受賞した了寛紀明さん(あしりべつ郷土館… 続きを読む: 了寛紀明さん 北海道文化財保護功労者表彰の受賞を浅山清田区長に報告

あしりべつ郷土館について

この郷土館は、昭和50年に行われた清田地区開基100年記念事業の一環として、先人の苦労を偲びその功績を讃えて設置されたものです。

厚別開拓の夜明けから100有余年。

一つの鍬の積み重ねのうえに、豊かな農村地帯として栄えていたこの地に、都市化の波が押し寄せ、新興住宅地として大きな変貌をとげるようになりました。

このため、昭和47年頃より、地域の有志が糾合し、昔日を偲ぶ郷土館を建設しようと、郷土館建設期成会が発足したのを皮切りに、建設実現へむけた世論が強く叫ばれるようになりました。

馬そりと米俵

このような背景のもとに、昭和58年5月、旧清田出張所の建物において開館し、昭和63年には、忘却され

ていく昔のこの地区の統一的名称「あしりべつ」を冠して「あしりべつ郷土館」と名称を変更し、長きにわたって小中学生をはじめ地域の皆様に親しまれてきました。

しかしながら、この建物も老朽化が著しいことから、平成14年1月に清田区民センター内に移転し、開館の運びとなったものです。

新郷土館は、展示内容に創意工夫を凝らし、コンピュータによる検索システムを導入するなど「見て、触れて、体験して自ら調べることのできる郷土館」として一新されています。

これまで以上に愛され、親しまれる郷土館を目指していく所存ですので、多くの皆様にご来館いただければ幸いです。

馬車

清田で使われていた農機具の展示

あしりべつ郷土館運営委員会

<あしりベつ郷土館の運営は>

「郷土館の開館」

・この郷土館は、昭和50年の清田地区開基100年の記念事業として設置

・昭和和 58 年に札幌市の旧清田出張所の建物で開館

・平成 14 年に清田区民センター内に移転し今日にいたっています。

「郷土舘の運営」

・清田区には住民組織である町内会の数が99あります。世帯数では約35,000になります。

・99 の町内会がそれぞれ会員となって、「あしりベつ郷土館運営委員会」を自主的に設置しています。

・運営にあたっては、清田区に 5 つある各地区の町内会連合会から代表者を選出してもらい、その中から「あしりペつ郷土館運営委員会」の役員を選出し、郷土館の管理運営を行っています。

・運営委員会の中に事務局を置き、その事務局はボランティアなどによる参加者も含めて構成し、企画担当班と管理・業務担当班に分かれて実際の運営に携わっています。

「ホームページの開設」

・ご覧になっていただいているホームページは、 少しでも<あしりベつ>に興味を持ってもらうきっかけになればとの主旨で「あしりペつ郷土館運営委員会」が令和 2 年 7 月の新型コロナ休業明けの再オープンにむけ作成したものです。

・これからも内容の充実につとめますので期待して下さい。

清田区5町内会連合会のホームページ