明治期 清田地域の稲作について

明治初期の清田地域の移住で、一番早かったのは、明治4年、岩手県から月寒村に移住者した戸数44戸・人員185人ですが、故郷では農業を営んでいた人がほとんどです。

ですから、開墾が進むにつれて畑作に努めながらも、主食の稲作に関心を持ち「陸稲」の試作を行っていました。

1.明治7年 陸稲(りくとう・おかぼ)の作付け

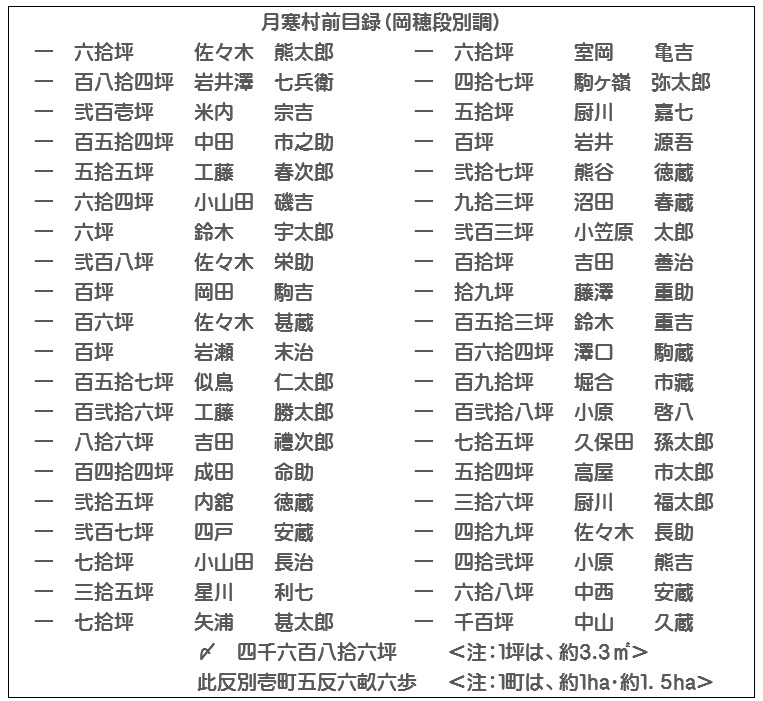

「明治七年 開拓使公文録 勧業 會計 賞典 札幌本廳」(簿書5989 北海道立文書館所蔵)には、開墾当初の「月寒村」の陸稲の段別の調査の結果がまとめられています。

移住して3年目の明治7年(1874年)における「陸稲」の作付けの記録となります。

注:陸稲は、(りくとう)・(おかぼ)と呼ばれ、水稲に比べ収穫・食味は落ちるものの、水田を作らずに畑に作付け出来る事から、育成が容易であることが特徴です。

記載の人々は、全て月寒村の方ですが、月寒村の範囲が「望月寒川」から「島松川」までありましたから、広範囲の地域となります。

注:「明治七年 開拓使公文録」の記録の中で、中西 安蔵は、厚別(あしりべつ)・矢浦甚太郎は、輪厚、そして、中山 久蔵は、島松の地域に住んでおられた方です。その他は、明治4年岩手県から移住した関係者となります。

中山久蔵の1,100坪から鈴木宇太郎の6坪まで、段別は様々です。また、月寒村に移住した人々がすべて陸稲の作付を行ってはいませんが、多くの方が試みています。

水稲に対する思いが強く、却って陸稲の生産を思い止まった人もいたと思われます。

ただ、抜きん出て中山久蔵の作付面積の多さが目を引きます。稲作に対して、真摯に向き合おうとする姿勢が感じ取れます。努力家だった事を窺う事が出来ます。

中山久蔵は、この調査の前年の明治6年に、稲作(水稲)栽培に成功しています。その事もあって、より収穫できそうなものへの挑戦を目指したのであろうと推測します。

2.明治6年から始まった稲作の試作

「豊平町史」(昭和34年3月31日発行)<P370>「米作」には、中山久蔵が種籾の取得と稲作の試みをなされた事が記されています。

中山久蔵は、陸稲では飽き足らず水稲の籾を購入し、島松で試作して好結果を得たのが始まりで、近隣の農家へ種籾の配布を行いました。<注:1反 約10アール 、1石 60kg>

「つきさっぷ歴史散歩」(2005年3月出版)<P12>「岩手県人が開墾をはじめて開かれた村」には、明治9年.望月寒川沿いで星川喜助による水稲の試みを記しています。

とあり、明治9年(1876年)に、星川喜助が先進的に水稲を試みています。

中山久蔵の水稲の収穫が知れ渡り、月寒村での可能性を試してみたいとの願望が星川喜助を突き動かしたのでしょう。結果は記してありませんが、程々であったと思われます。

「とよひら物語 碑をたずねて」(昭和55年3月発行)<P85>「寒地稲作の夜明け 美田潤す大用水路 聯合用水記念碑」には、稲作について次のような記述があります。

月寒村周辺において稲作が広がり始めた雰囲気が感じられます。

「廣島町の歩み」の記録では、月寒村の星川喜助・長岡重治などが、中山久蔵から籾種の頒布を早い時期に受けていました。この記録にない初期段階でも、何回か交流を行い籾の頒布があった事が考えられます。

そして、稲作に対する移住農民の思いが、各所で稲作の試作を広めていったようです。

しかし、事はそう簡単ではなかったのです。

「とよひら物語 碑をたずねて」」(昭和55年3月発行)<P62>「清田開拓の先駆者」には、厚別(あしりべつ)地域で、長岡重治が稲作を試みについて記してあります。

しかし、二、三年は収穫は皆無に近く、種もみを確保するのが精一杯であったが、水田に引く水の温度を上げるため、苦心に苦心を重ねながら、その収穫量を着実に増加させた。

それにつづいて見上権太夫が水利権を取得、石田喜三郎らが共同で用水堀を作るなど、米作りに意欲的な取り組みをみせ、明治二十年代の後半になって、一反歩(約十アール)あたり五、六俵(約300キロ~360キロ)の収穫をあげるまでになり、稲作定着の基盤を築いた。 <注:1俵は、約60Kg>

長岡重治が、中西安蔵の「休泊所守」を引き継いだ年は、明治11年4月となっています。

それ以前の明治10年(1877年)に、中山久蔵を島松に訪ねて、寒地における稲作について指導を受けています。その後、清田小学校校庭(当時の「休泊所」)の辺りに水田を作り稲作づくりに対応していたのです。その水田の箇所を特定してみました。

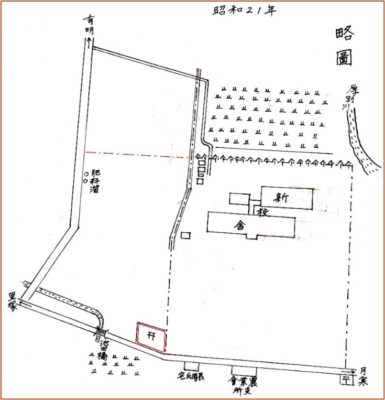

昭和21年(1946年)清田小学校沿革史の図面(筆者の模写図)より

昭和21年頃の校舎周辺の様子が解かる略図となっています。

昭和21年頃の校舎周辺の様子が解かる略図となっています。

(図の方位は、上が南・下が北です。)

明治11年(1878年)頃、校舎は図の位置ではなく、図の下の本道(室蘭街道)沿いに「休泊所」が設置されて在りました。

そして、校庭の南西側には厚別(あしりべつ)川が流れていました。

現在、厚別川は直線化して少し離れた箇所を流れています。

明治11年頃、水稲を試作した水田は、厚別川沿いの辺りかと思われます。

この箇所は、厚別(あしりべつ)川の水を取り入れ易い条件が揃っていたと推定されます。

「つきさっぷ歴史散歩」(2005年3月出版)<P18>「月寒で作られた農作物」では、星川喜助は、明治10年に月寒坂下で遂に米の初収穫を果しました。

米が採れるまでは、ムギ・キビ・アワ・ヒエなどが主食で、米は特別な時にしか食べられなかった訳です。今でもたまにキビやアワを食べるとおいしいのですが、これだけを食べ続けるのは大変だったことでしょう。

ここでの、「月寒坂下」の箇所は、先の「望月寒川沿い」で行った稲作づくりの事を指していると思われます。明治9年(1876年)に島松の中山久蔵から種籾(赤毛)を分けてもらい試作をし、明治10年に遂に稲作栽培の目処を付けた事となります。

そして、「豊平町史」(昭和34年3月31日発行)<P372>「岩手県人が開墾をはじめて開かれた村」には、星川喜助(月寒村三番地に在住)が、月寒坂の下(望月寒川)に水田を開き、米作りに努め収穫を上げた事から明治44年(1911年)に表彰を受けています。

その他、米作に関する全道の動きや札幌町村の収穫が語られていますので、長文となりますが転載する事と致します。

元来日本人は米を常食とするがためいかなる寒地でもその育成に努力する。現在北海道は我が国米産の北限と称せられるが、一にこの開拓以後の尽力の賜物である。本町においては美園の星川喜助が早くも明治一一年既に水田八反歩を月寒坂の下に作り可成り良好の成績をあげ一反歩約三俵収穫した。このことについて明治四四年に時の札幌外四郡農会長山下三次氏から表彰状を授与されている。その文面を次に記して見る。

表 彰 状

札幌郡豊平町 星 川 喜 助

明治四年岩手県より月寒に移住し夫妻力を合せて精励開墾に努め夙に水田に適するを認め明治十一年始めて田八段歩を開き其の成績見る可きものあり之れ該地方に於ける水田耕作の囁矢にして爾来益々その有利を唱導し遂に現今の水田開発を見るに至れりその率先唱導の功誠に多となすべし、又明治二十八年札幌麦酒会社の嘱託により醸造用大麦奨励に努め月寒方面に大麦耕作の振興を見るに至る其の労又尠しとせず依つて本会精農者表彰規程第二条により茲に之を表彰し農具壱個を贈呈す

明治四十四年十一月十九日

札幌外四郡農会長 従七位勲七等 山 下 三 次

しかし当時は赤毛種で品質劣等のものであった。その頃島松も本町の管轄で月寒村に属し明治六年中山久蔵が同地において試みに水田を開いた。その反別は一段歩余では種の結果良好の成績を見、反当り二石二斗を得た。此の収穫米を有志に分配し、水田増設の功を奏したので松本十郎判官の賞賛を得以後ますます実践向上に精励した。明治六年氏は渡島地方から始めて赤毛種を取り寄せ試作して以来此の種は本道一般に普及した。渡島地方以外で米作の行われるに至ったのは一にこの赤毛種の恵與によるばかりでなく、坊主黒毛などの良品種を分生した。

かかる品種がかって豊平村に属していた島松村の中山氏により研究育生され、広く本道にはん布されたことを思えば本町民の名誉とし将来ますます良米改作に腐心すべきよき模範というべきである。 (中略)

然も神武以来米作とその食用に馴致せられたる我邦民は百方水田耕作に苦慮していち早くかの島松に於ける中山久蔵の如き成功者を出し、六、七年の頃すでに札幌附近にありても相当の成績をあぐるものを続出せしめ、やがて稲作の改良、用水路の削通等によって、それはもはや試験期を脱して実行時代に入らしめ、三十年代に至って画期的長足の発達を見るに至り、爾来水田拡張には土功組合の発達と相まって格段の進歩を示し、根室、宗谷等の僻地を除く外、全道殆んどその産地なきを見ざるに至ったのである。

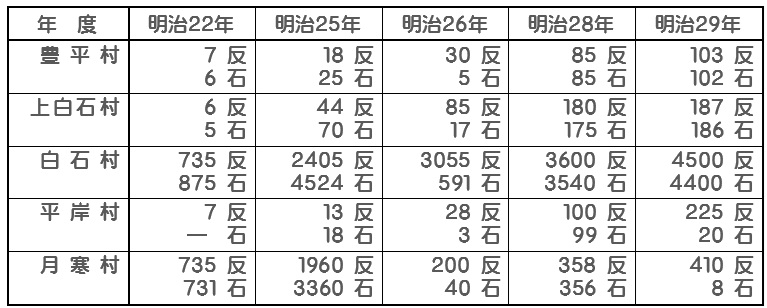

産 米

明治二〇年後においては概して実践をあげ、明治二二年には豊平村七反歩で六石、上白石村は六反歩で五石、白石村は七三町五反歩で八七六石、平岸村は七反歩無収、月寒村は七三町五反歩で七三一石の収穫を見るに至り一反当り平均九斗の成績をあげたわけである。 (以下省略)

<注:1町は、約1ha・1石は、約150kg・1斗は、約15kg>

作の試みは、中山久蔵ばかりでなく、多くの移住者によってなされて相当の収穫の実績があったとしています。その後、種籾の改良・用水路の開削・水田の拡張などによって水稲栽培の定着と発展に繋がっていきました。 各村の状況を掲げて置きます。

「豊平町史」<P372> 『近隣各村の米穀播収表』 (上段・作付の反数 下段・収穫高)

<注:1反は、300坪、約1,000㎡ 1石は、2.5俵・1俵は、約60kg>

※ 明治20年(1887年)代になり、稲作を行う面積が急激に増加し、収穫高がそれに伴う様に石高が増しています。月寒村・白石村が、他村に比べ米穀の収穫高が大きいこと、明治25年以降の伸び率が高いことが判ります。

星川喜助(札幌区月寒村三番地)の「水田耕作」の土地を特定してみます。

「明治十六年 札幌縣公文録 勧業課農務係 樹藝 第三號」(簿書7949 道立文書館所蔵)

左の図は、星川喜助が明治15年9月21日提出した「水田溝掘開設経費金拝借願」願書の付図です。(※ 左図は筆者の模写)

水田の箇所が美園としていますが、美園に隣接した月寒に属している箇所と思われます。

望月寒川の支流に堤(土手、上巾三尺・下巾壱丈二尺)を築き、水溜(貯水池)を造り、水門を設け、水路(深さ三尺・巾三尺五寸・長さ百弐拾間)を掘って水を導き田に注ぐよう設計されています。

水路は、札幌本道へと延び、一里塚(里程標)の前を通って、札幌本道の南側の水田(三反歩)と、もう1つは、札幌本道の道路を掘割、樋を通して北側の水田(四反歩)に注ぐよう工夫がされてあります。 <注:1反は、300坪、約1,000㎡>

明治13年(1880年)中に開墾された水田(望月寒川の右岸・札幌本道の南側)が「八反歩」(2,400坪)と記してありますが、この辺りが初期の水田の箇所と特定しました。

3.清田地域と近隣の稲作の様子

この項では、清田地域と近隣の稲作の様子を、著作の中から抜粋して記してみます。

(1)清田・真栄の稲作

「とよひら物語 碑をたずねて」(昭和55年3月発行)<P56>「大森林に挑む苦闘」には、明治初期から明治30年代の稲作・畑作への開墾の経過が綴られています。

また、長岡につづいて(明治)二十一年には見上権太夫、二十五年には真栄の吉田八百蔵、佐々木吉五郎らが稲作に取り組み、二十八年には石田喜三郎、森田万次郎、岡田佐助、鈴木多七、小田政次郎、森本秀三郎、米川万次郎等が協力して、水田の用水堀を完成している。これに先だち、二十四年ころには吉田用水が開通し、二十五年には見上権太夫が水利権を取得して自家用の用水堀をつくった。

このような経過で開拓が進んできた清田地区は、清田、真栄、北野の稲作、平岡、里塚、有明の畑作が定着化しながら、(明治)三十四年ごろには、ようやく村としての機能を発揮できるまでに発展した。

(2)三里川沿いの稲作

「豊平町史」(昭和34年3月31日発行)<P892>「里塚」の稲作について古老の思い出話として語られています。

(3)有明(公有地)の稲作

「豊平町史」(昭和34年3月31日発行))<P896>「有明」の村の開拓についての古老談として、経過がまとめてあります。

移住当時の有明は山地はもち論のこと、現在水田となっている谷合から川のふちまで、大木うっそうと茂り、文字通り昼なお暗い森林地であった。最初の移住は明治一八年と言われているが、つまびらかでなく、実際は(明治)三〇年頃だろう。松浦与市、梅木佐市らの移住がそれに当る。

翌明治三一年四月三日福岡県人塚田正義が入り、五月初めに山口県人川瀬甚吉(鶴吉の父)が入植した。開墾の最初は樹木を切り払って炭を焼くのであるが、枝をおろしても捨てる場所がない程茂っていた。炭は四貫目一俵が地元で四銭、札幌まで持って行って六、七銭。川瀬さんが一〇貫目俵を札幌で一六銭で売って「よい値で売れた」といって他人からほめられた事もあったといっている。 (中略)

水田の開発は明治四二、三年頃であろうか、どこも同じように、ここでも赤毛が作られ、反三俵の収穫がよい方であった。これも他の地方と大同小異である。現在は農林二〇号を主として作り反当五、六俵と昔の二倍の収穫。開拓当時はほんどが畑作で、麦類、稲きび、そば、じやが芋が主に作られ、無肥料で稲きびなどは反当り五俵もとれた。これらは主食になった事はもち論である。 (以下省略)

(4)四角い田圃のこと

田圃といえば見渡す限り広々とした四角い水田のイメージがありますが、清田の田圃が四角い形になるまでに、かなりの年月がかかっていた事が記されてあります。

「郷土史あしりべつ」(昭和46年5月発行)<P131>には、

「五十年前あたりからはじめて四角い田んぼができたといってよいでしょう。米の外にそばをたくさん作りました。」<P132>と、「郷土史あしりべつ」に記してあります。

「五十年前あたりからはじめて四角い田んぼができたといってよいでしょう。米の外にそばをたくさん作りました。」<P132>と、「郷土史あしりべつ」に記してあります。

「郷土史あしりべつ」が出版されたのは、昭和46年5月ですから、その計算からすると、大正10年(1921年)頃になって、「四角い田んぼができた」ことになります。

次いで、近隣の二里塚(現在の東月寒地域)の様子を記して置きたいと思います。

(5)二里塚の稲作

「とよひら物語 碑をたずねて」(昭和55年3月発行)<P112>「移り変わる百年」の「二里塚の稲作」についての状況です。

そして、明治三十二年、長田与十郎は湿地帯を根気よく開墾し、吉田川の水を利用して、二里塚で最初の稲作に取り組み、つづいて奥村治三郎が、アラヲ川の水を引いて稲作をはじめたのは、大正三年ころであったという。

文中の「アラヲ川」(荒尾川とも記載)は、現在のラウネナイ川の支流「ウラウチナイ(川)」のことである。古い文書には、「アラウツナイ」「ウラウツナイ」「ウラウスナイ」等の記載があります。ラウネナイ川の上流が国道36号線より二つに分かれ、東側の流れを「ラウネナイ川」(本流)、西側の流れを「ウラウチナイ(川)」と呼称しています。(山田秀三の著書参照に依ります。)

立地の難しい所は、かなり苦労しながらの水田づくりとなったようです。

4.清田地域の稲作の草創期

「郷土史あしりべつ」(昭和46年5月発行)<P108>「草創期の厚別」には、畑の開墾・水田の開発・収穫の様子が記されています。

開墾した畑には大豆、小豆、きびなどを植えましたが大、小豆は三尺(約九〇センチメートル)に二本ずつ植えると一反に四、五俵は取れたといいます。

又、きびは一二尺に一本ずつ植えると一尺五寸(約四五センチメートル)位の実をとりました。 <注:1尺は、約30cm・1寸は、約3cm>

これらのものは株幅を狭くすると小豆でも大人の胸までのびたのですが実はあまりならなかったといいます。しかし無肥料でこれだけとれたということは大したものでした。しかも畑には雑草が少しも生えず除草などしたことがなかったといいます。

水田開発は島松の中山久蔵氏が先覚者でありましたが、この土地で一番早く始めたのも長岡重治氏であります。明治十年頃のことです。

それから大分たった二十一年見上権太夫氏が水田を試みています。品種は主に赤毛で種をまき二斗一升(約三一・五キログラム)の収穫をあげ翌年も同じであったが三年目にようやく一俵取れたといいます。

当時は米づくりをすることは、大変少なく、狂気に近いこととされていたのです。

しかし明治二十五年には真栄に吉田八百蔵と佐々木吉五郎氏によって開発されています。

この年は豊作だったのですが(明治)二六年は半作、二七、八年は凶作で飯米がようやくとれた位でした。北海道で米づくりをすることはそれだけ大変だったのです。

このように苦労しながらも明治二十五年から明治三十年にかけて一番開拓が進み三十四年頃にはもう村としての機能が整ったのです。

「郷土史あしりべつ」では、重治氏の稲作づくりを「いつのことかはっきりしていませんが明治八、九年頃といわれています。」としています。多少記録より早かったのかも知れません。長岡重治氏に続いて多くの移住者の人々が米づくりに専心する事となります。

しかし、凶作の年があったり、厚別川が氾濫すると精魂込めた収穫物が流されるなど、決して安穏とした農作業でなかったと述懐しております。

「清田地区百年史」(昭和51年9月30日発行)には、

しかし、川の水は、6月中旬の晴天の日で12度、7月中旬の晴天の日で14度という水温であり、直接使用すると移植した苗が消えていった。水田作りについては、これまでのように沢水や川水を直接使用したのでは水が冷たく次第に用水作りが計画されるようになった。

稲作づくりに多くの人々の工夫と協力があったことが覗えます。

日照を考え、暖かい場所を選んでの水田作りであったが成功に至らなかったのは、水温が十分上がらなかったからであろうと思われます。その後、厚別川から用水路を引き(吉田用水など)、急速に水田が広がる事となって行きました。

5.清田地域の稲作のまとめとして

本来であれば筆者がまとめとして清田地域の稲作について記すべきですが、「二里塚の百年」に「稲作と世情について」と題した記載があります。明治初期から昭和48,49年頃までの稲作についての様々な動向・経過が綴られてあります。近隣の二里塚(現、東月寒地域となります)ですが、その記述を載せてまとめと致します。

「二里塚の百年」(昭和53年10月30日発行)<P87>より

八十島 熊蔵

(前略)開拓時代には水田とてなく、明治三十年頃に入地した古老の話では畑作物で麦がとれゝばよい方で多くはトウモロコシ、カボチャ、馬鈴薯、ソバ等で、ソバ、トウモロコシを主食としていたとの事で、日本人の主食である米、自家用米を確保する悲願から湿地帯を畑作業の暇々に一鍬々開墾したそうです。私共組合の稲作の初めは吉田川を利用して明治三二年頃に長田与十郎が作付したのが初りともいわれ、又奥村治三郎もアラヲ川を利用して大正三年頃に開田したとも云われるが、いづれも詳らかではない。 (中略)

アラヲ川、ラウネナイ川、吉田川は源流が浅く開田面積も比較的に多く田植が終ってから降雨が少いと水流も激減して、水不足から水争いをしなければならなかったが、丹精込めた稲も重い穂を垂れ始め豊作を喜んでいると、数日間降り続いた秋雨がアラヲ川、ラウネナイ川の激流となり合流点で溢れ、田も畑も土砂で埋まる事が度々であった。

稲作りは苗半作とも云われ、苗の良し悪しで半作は違うと云う事から苗作りには殊のほか気を使ったものでした。昔は水苗代が主でしたが昭和八年頃から畑で苗を仕立てる方法が農会の技師の指導によって普及されましたが、温床苗代形式のために手間がかゝるのと、立枯病の発生等から普及されませんでしたが上手に苗を仕立てる人では反収が八俵位もとれました。これは水苗代の最高五俵に比べたら当時として驚異の収穫でした。 (中略)

当時の農家は小作が多く地主に納める年貢米は最低四斗から最高七斗位も支払うために生活も苦しく、米作りをしていながら飯米には二番米だとか麦七分に米三分だとか、いろいろ混ぜ御飯を食べて米を浮かし少しでも販売用に廻したものです。自作地を持っている者も、北海道拓殖銀行から土地の取得資金を借りているために少しでも節約をして、借金を返すのに苦労したもので北海道にはつきものの冷害に逢うと収穫は皆無に等しく、翌年の生活資金、営農資金のために出稼ぎに、馬車追い等をして、生活の足しにしたもので毎年借金に振廻されるのでした。

昭和十二年七日七日蘆溝橋付近に端を発した北支事変等により軍も政府も食糧の確保から十五年に米麦等主食配給制となり十六年十二月に太平洋戦争に突入して、青年就農者は戦争に狩出され人手不足に加えて生産資材の不足等ないないづくしでは反収も少くなくなる一方でした。十九、二十年には男という男はほとんどが軍隊に召集され人手不足に加えて天條に慈まれず大冷害となり、国外に進駐した軍隊は食糧の不足から食べられるものはなんでも食べたそうです。

国内の部隊の食糧もひどく欠乏して、北海道ですら飯盆の蓋にさらっと一杯で腹が空いてやりきれない兵隊は少しでも量を多くするためにフキ、オバ百合の根等をとってきて御飯に混ぜた程で、軍も自活班として、農事班・薪炭班・漁労班にわけて、作物を作る者、薪をつくり木炭を焼く者、魚をとる者等各経験者に従事させて食糧の足しにしたものでした。

やがて終戦となり軍隊も解散して復員となり人手不足は解消したものゝ食糧品・衣料・其の他の資材も極度に窮迫し耐乏生活を強られた。二十年の反収は農林二十号で最高三俵平均一俵半位で青米が多く今の二番米より品質は悪かった程で農家でさえ事前割当量を供出したら食べてゆけない程でした。只々勝利のみを信じて、苦しみ、耐えて来た、長かった年月をかみしめ乍ら敗戦という現実に虚脱感が続き仕事もほとんど手にはつかなかった。当時の国民感情は一生に一度の感無量の年であった。

マッカサー司令官の着任と同時に占領下の体制が急速に進みその中で大地主と、小作人制度の打破を主眼にした、農地改革に関する覚書がGHQより提示され翌二十一年より本格的に農地解放が実施された。 (中略)

二三年頃から稲作も水苗代から畑苗代に切換える人もあり、畑苗代も簡単な方法で出来る事。苗取の楽な事。田植期間を長くし労力の調整が出来る事。収量の多い事等から全戸に普及し、食糧増産のスローガンのもとに質より量の多収穫品種の育成と病虫害防除の農薬の開発。肥料の増産から多肥料を施肥する事等から三十年代には豊作時には反収も最高九俵に達し、やがて政府も毎年余剰米を抱えるに到りその対策に苦慮するところから四五年に休耕転作奨励金なるものを考えだして、転作したもの、休耕したものに奨励金を与える制度を法令化して生産調整したり、質のよい品種の改良に力を入れ銘柄米を設定した。

四五年施行の市街化区域と市街化調整区域とに分ける都市計画の線引から、私共の組合は市街化区域に編入され、都市化の影響と営農意欲の減退から稲作も毎年減る一方になり、それに加えて四六年のニクソン(ドル)ショックによる景気刺激策並びに日本列島改造論などから土地ブームが出現して、大手企業或は不動産会社の土地の買占があり、四八年にはその頂点に達し、北海道の僻地の山林原野迄も買漁ったもので国民総不動産屋の言葉が出きたぐらいで(した。) (中略)

四九年には土地への重課税制(土地保有税)譲渡所得税改正と国土利用計画法の施行等から土地に対するみ力もなくなり、日本全体の景気も落ち込んだのです。以上のように土他の売却、或いは宅地造成、或いは休耕による荒地化、土砂の埋立によって、四六年を境にして、稲作も全く姿を消してしまった訳であります。(中略)

やがて黄金の稲穂は見ることが出来なくなっ(てしまいまし)た。

明治初期に稲作に志した頃より幾多の困難な経過・変遷を経て現在の米作があります。

また、「やっかいどう米」と揶揄された余り美味しさが感じられない道産米から抜け出すため、昭和55年(1980年)北海道庁は「優良米の早期開発試験プロジェクト」(Ⅰ期・Ⅱ期共に7か年計画)を設置しました。そうして、昭和59年(1984年)、美味しいお米「ゆきひかり」が誕生しました。その後、昭和63年(1988年)「きらら397」が続いたのです。

尚、昭和42年(1967年)から昭和62年(1987年)頃までの20数年間にわたり、北野(北野5条4丁目)の「北海道農業試験場の圃場」が、美味しい道産米の研究に携わっていました。

その様な試作・試験を重ねながら、平成8年(1996年)には「ほしのゆめ」・平成13年(2001年)「ななつぼし」・平成15年(2003年「ふっくりんこ」・平成20年(2008年「ゆめぴりか」へと繋がって行ったのです。

何かと課題はありますが、気候に合った品種改良によって、昨今、北海道が美味しい米の産地となっています。苦しかった時代を乗り越えながらの成果であると評価しても良いのではないでしょうか。

そんな恵みを受けながら、再度、明治初期の米作りの苦労を振り返ってみました。

記:きよた あゆみ(草之)