明治44年 札幌南高校の植林地

1.札幌南高等学校の「学校林」

清田区の有明地域、白旗山の麓に100年以上の歴史を持つ札幌南高等学校の「学校林」(清田区有明37、38番地)が所在しています。その「学校林」は、現在、「一般財団法人 札幌南高等学校林」とその植林を管理する「六華同窓生」との共有の財産となっています。

そして、毎年、札幌南高等学校の1年生が植樹や枝打ち作業に行く他、山菜採り、キノコ狩りといった散策会も行われています。

「学校林」は、「六華の森」として在校生・同窓生の行事や交流等に活用されています。

2.「植林地(学校林)」「六華の森〜Rikka Forest」の下付

札幌南高等学校学校のHPには、「学校林」の沿革について次のように記しています。

明治44年(1911年)2月18日に、第34回学友会総会が開かれ、記念植樹案等を討議し可決され、記念植林地として厚別(あしりべつ)の地の購入を決定しています。

その後、2月27日には「未開地売払願を河島醇(あつし)道庁長官に提出」し、手続きが迅速に進められ、明治44年10月4日、植林用未開地が道庁より下付されました。

土地の住所は、札幌郡豊平町大字月寒村厚別南道通 1,520番地に位置していました。

(注: 住所は、札幌郡豊平町大字月寒村字厚別南通 1,520番地 の誤植と思われます。)

土地の状況は原野で、広さは99町6畝24歩の面積で、その土地を148円60銭で購入し、札幌南高等学校の「植林地(学校林)」として誕生しました。

下付された土地ですが、後年実測すると111ha余ありました。

そして、大正13年(1924年)11月5日に、皇太子(後の昭和天皇)が来札され際、お手播種(お手播きの樹種)の落葉松(カラマツ)の御下付があり、御真影奉安所の東側(当時の校舎前庭右側)に植栽しました。この植栽があった事で、記念植林地として、さらに隣接の未開地10町歩(ha)余が、11月26日に払下げを受けています。

また、昭和33年(1958年)2月28日、財務局より林道として0.46haの払下げを受けました。ですから、現在の「学校林」の面積は、次のようになります。

<平成24年現在 住所別の面積を記して置きます>

・清田区有明38⇒ 1,105,699 ㎡ ・清田区有明37⇒ 100,158 ㎡

・清田区有明37-2⇒ 3,305 ㎡ ・清田区有明567⇒ 882 ㎡

・清田区有明568⇒ 416 ㎡

◎面積総計 1,210,460 ㎡ ≒ 121 ha です。

注:六華同窓生は、(札幌尋常中学校<明治28年開校>・札幌中学校<明治32年に改称>・北海道庁立札幌第一中学校<大正4年に改称>・北海道立札幌第一中学校<昭和22年に改称>、北海道立札幌第一高等学校<昭和23年に発足>・北海道札幌南高等学校<昭和25年に改称>の卒業生のことです。

3.山田幸太郎校長による「植林地」の発意

「植林地(学校林)」は、明治41年(1908年)に着任された山田幸太郎校長の構想は、①年とともに成長発展するものであること ②開拓民の安住、精神を涵養するもの ③生徒の修練道場とし、将来この中に学園を建設すること ④林産物の増産を計り、学友会基金の蓄積をはかること、との遠大な考えを基に発意され得る事としました。

また、「山林は国の力、環境の第一を担う」としての理念は、山田幸太郎校長の碑「造林育人」(「学校林」内に建立)に象徴されていると言えます。

山田幸太郎校長の①の「年と共に成長するもの」とは、「教育は100年の大計」として、学問の大切さが根幹にあっての発想であったと推測します。

④の発想にあっては、明治初期の「学田地」の考えに類似しているようです。

学校運営(教育費)の安定化を図る施策として土地(植林地)の購入を図り、植林地に植樹を行い、数十年後かには、樹木が成長し売却する事で財源を確保し、生徒の育英資金や学校の諸設備等の拡充を目的としての考えが、職員の賛同を得て実行されるに至ったと思われます。

<「学田(学田地)」について>

明治の初期に開拓使が行った「学田(学田地)」について簡略に記します。

北海道の開拓初期の学校は公立の学校であっても、主に住民の拠金によって子弟の教育が維持されていました。そこで開拓使は、教育運営の補助のため、各学校(村)に土地を与え、そこから上る収益をもって学校運営(教育費)の安定化を図ろうとする施策を執りました。

そして、明治15年(1882年)5月23日には「学田の規則」等が作成されました。

学田の付与は、明治17年(1884年)頃から始まりました。

4.「厚別(アシシベツ)官林」の内に在った「植林地」

ところで、取得した「植林地」は、明治初期には「厚別(アシシベツ)官林」(一等官林)の一部で、その官林内に所在していました。

厚別山林については「明治6年11月、札幌郡の厚別(アシシベツ)、発寒、圓山、八垂別、眞駒内、簾舞、野津幌の七か所を官林と定め民事局管理とした。」と、「開拓使事業報告」に記しています。「厚別官林」は、土地が肥沃で、木質がとても良いとの評価でした。

樹木の類は、椴松や蝦夷松、楢、刺楸(栓の木)、桂等が繁茂する自然林だったのです。

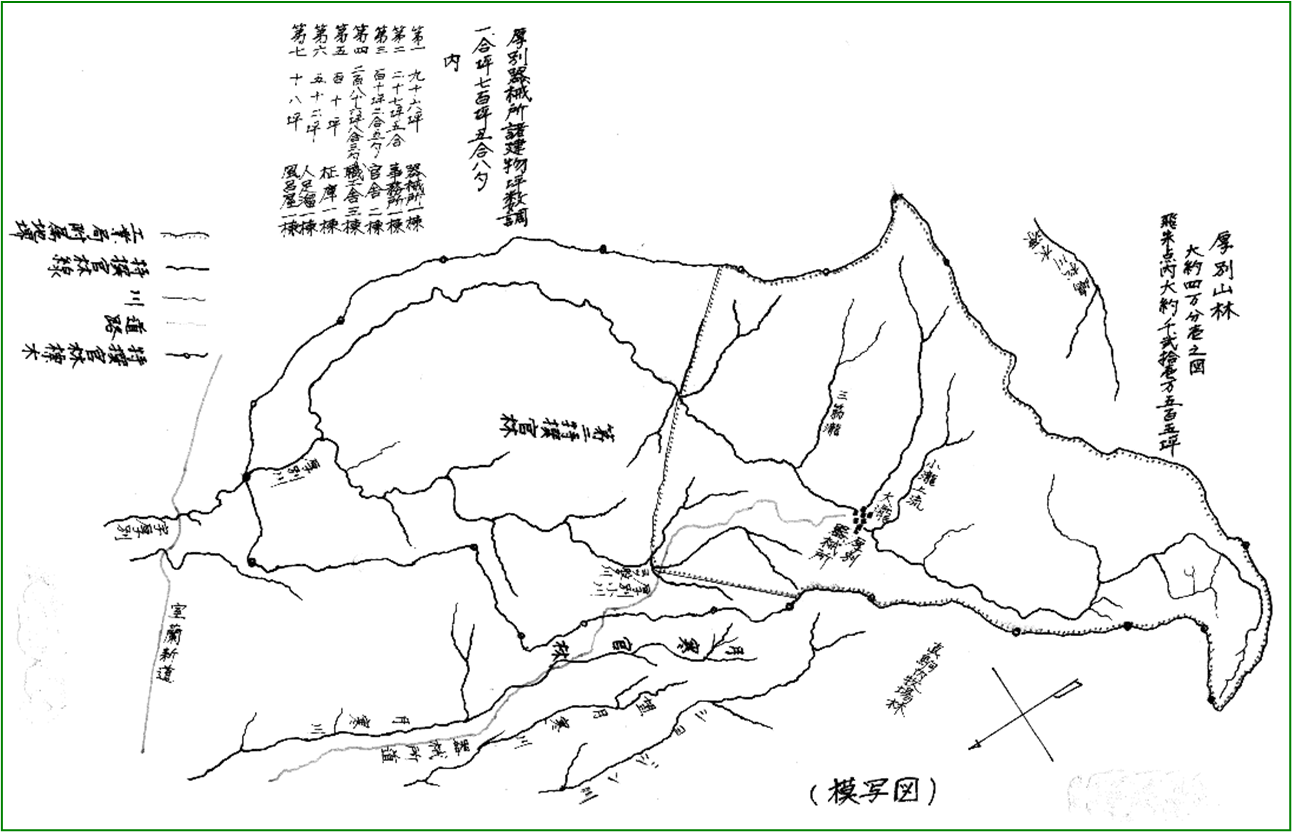

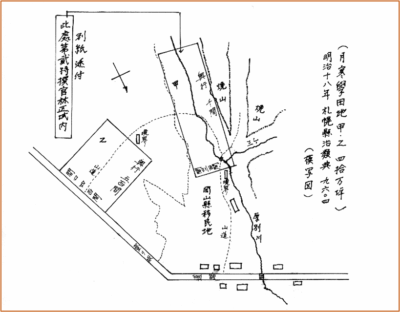

下図は、「厚別官林」の模写図(筆者)です。 (原図は、北海道立図書館 所蔵)

<厚別山林> 図面の制作年代は不明ですが、明治14年頃と思われます。

「厚別山林」の広さは、工業局付属地(第一官林)が1021万505坪、第二特撰官林が1653万3075坪あり、合計で2674万3580坪(段別8914町5反2畝20坪)の面積でした。水車器械所のために、工業局付属地を決めたようです。

「厚別山林」の広さは、工業局付属地(第一官林)が1021万505坪、第二特撰官林が1653万3075坪あり、合計で2674万3580坪(段別8914町5反2畝20坪)の面積でした。水車器械所のために、工業局付属地を決めたようです。

注:「厚別(アシシベツ)官林」の範囲は、上記図面の左側に室蘭街道が記してあり、現在の清田区の羊が丘通り以南、厚別川の上流域の全てに当たる、真栄地域・有明地域・白旗山周辺・滝野すずら丘陵公園周辺一帯を含む広大な範囲でした。

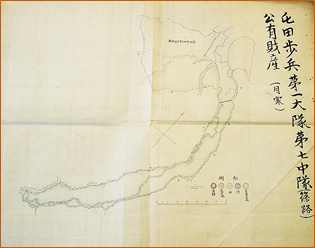

その「厚別官林」内に、明治22年7月15日に篠路屯田兵村公有地が給与されました。

(「公有地」とは、屯田兵村へ戸数に応じて下付された土地の事です。)

「篠路屯田兵村公有地」の面積は、有明地域(一号地積)には、69万5103坪2合5勺 あり、真栄地域(二号地積)には、11万3772坪 あり、合計地積が、80万8875坪2合5勺ありました。

「篠路屯田兵村公有地」の面積は、有明地域(一号地積)には、69万5103坪2合5勺 あり、真栄地域(二号地積)には、11万3772坪 あり、合計地積が、80万8875坪2合5勺ありました。

「有明地域」は、昭和19年以前は、上記の事から「公有地」と呼称されていました。

「屯田兵村給與図二集」より(北海道立文書館蔵)

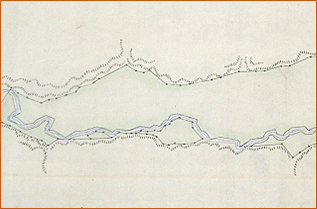

公有地の測量は、かなり大変であったことが想像されます。正確な公有地の面積を割り出すために、川の面積を除き計算していたと思われます。川の両岸の測量をした経緯が図面に残っています。

公有地の測量は、かなり大変であったことが想像されます。正確な公有地の面積を割り出すために、川の面積を除き計算していたと思われます。川の両岸の測量をした経緯が図面に残っています。

厚別川の蛇行の関係で、非常に曲線の多い形状となったようです。

その後、篠路屯田兵村公有地の西側に接するように、「植林地」が下付されたのでした。

その事から、札幌南高等学校の「植林地」の東稜(東側の境界線)と、公有地が接する境界は、直線ではなく曲折した状態となっています。

5.「植林地」から「学校林」へ

明治44年(1911年)当時は、「学友会」が総会を開き、「植林地」を購入しました。

経営については、明治44年から昭和20年(1945年)まで、「学友会総務部」で、昭和21年(1946年)から昭和31年(1956年)まで「植林委員会」が当たりました。

昭和31年になり、名義変更の手続きの簡素化を図るため、8月17日「財団法人北海道札幌南高等学校林」を発足させました。(「学校林」を本校生徒の教育活動としての植林思想及び勤労精神の涵養に努めることにしたのです。)

そして、この発足を契機に、「植林地」から「学校林」へと名称が変更されました。

ですから、呼称としては、昭和31年8月以前は「植林地」であり、その後については「学校林」と言う事になります。取得してから45年間の呼称は、「植林地」だったのです。

6.「植林地(学校林)」の状況の移り変わり

(1)焼け山の状態だった「植林地」

本来は、「厚別官林」の一部でしたから、「植林地」は、原生林(自然林)でした。

本来は、「厚別官林」の一部でしたから、「植林地」は、原生林(自然林)でした。

明治13年頃に、伐木願に応じて開拓使が許可を出したため、多くの人が、建築用の伐木や炭焼窯を設置して炭を作ったり、薪用の柴を刈り出すなど、山に入り込みました。

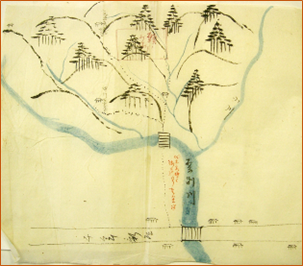

左図は、「山林願」に添付されていた「願い出図面」(山夏第九號)です。

「明治十三年 山林願 取栽録」より

(北海道立文書館 所蔵)

ところが、伐木による火の不始末や炭焼き等の火が周辺に広がり、山火事を発して焼け山の状態となった時期がありました。

明治44年に払い下げを受けた「植林地(学校林)」は、明治の初期(明治10年代)に大きな山火事があり、『白旗山は「焼け山」と呼ばれていたような荒地(はげ山)となってしまいました。』と「南高学校林100年の歩み」に記されています。

左の模写図は、明治18年に月寒村の学田地を道庁に提出した図です。

左の模写図は、明治18年に月寒村の学田地を道庁に提出した図です。

厚別川の西側に焼山が2か所記載されています。

西岡の焼山と有明の焼山(白旗山)が記されています。

明治18年頃には、既に周辺地域は、山火事によって、樹々が焼失し、荒地(はげ山)になっていたようです。

(2)毎年の植樹と下草刈り

大正元年から昭和4年まで、5町歩(ha)から6町歩(ha)を1区画として、毎年15,000本から18,000本のカラマツの植樹を行いました。

正確な本数は未詳ですが、20万本余りの植樹が行われたとしています。

下草刈りは毎年行っていました。また、昭和3年(1928年)には間伐を行っています。

続いて、昭和8年(1933年)から昭和11年(1936年)頃まで、第2次植樹が行われました。カラマツに加えてトドマツも植樹しています。

戦前の「植林地」に関する行事としては、植樹、下草刈りの他に、遠足や兎狩り(終わった後、多くは豚汁)などがありました。

(3)戦時下の「植林地」

昭和10年代になると、様相が一変しました。戦時下の対応となったのです。

昭和15年(1940年)には、炭焼窯を作って、雑木を伐採し、木炭164俵を生産し、学校用に使われました。木炭ばかりでなく、焚き付け用の柴刈りも行いました。

カラマツの間伐材を学校まで生徒たちが運び、校庭に造る防空壕の柱材としました。

戦争末期には、植樹から30年程のカラマツの供出がありました。

供出したカラマツは、炭鉱の坑道の坑木として使用されたのです。

昭和11年 売却価格 4,605円 ・ 昭和11年 売却価格 20,107円

昭和18年 売却価格 4,605円 ・ 昭和21年 売却価格 51,919円

その結果、121haの「植林地」は、遂にはトドマツ林 13ha、カラマツ林 12ha と若干の雑木を残し一面の笹薮と化し、変わり果てた姿になってしまいました。

(4)戦後の「植林地」

戦後になって新たに植樹計画がなされました。昭和20年(1945年)、10.42haにカラマツを植樹しました。他に、土地の地質状況に応じてトドマツも植えられました。

その後、毎年のように植樹が行われました。昭和22年(1947年)には、学校林西側入口近くに、軍払い下げの三角兵舎を利用して15坪の山小屋を建設しています。

先にも記しましたが、昭和31年(1956年)8月17日に、「財団法人北海道札幌南高等学校林」が発足しました。この財団の発足により、名称が「植林地」から「学校林」と改称されました。

昭和35年(1960年)の時点で、カラマツが68.6ha・トドマツが22.33ha(大正14年以降の植樹も含みます)となっています。

(5)「学校林」の現状

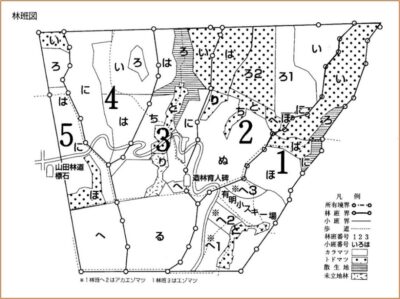

下図は、平成元年の「林班図」となっています。

「南高学校林100年の歩み 造林育人」(平成25年3月発行)<P31>より

北稜(上部)

北稜(上部)

長さ1265m

東稜(右部)

長さ 1055m

南稜(下部)

長さ 700m

西稜(左部)

長さ 878m

「学校林」の現状について、HPに次のように記しています。

学校林の約80%がカラマツやトドマツが植樹された人工の針葉樹林となっています。

北海道の森の本来の姿は、針葉樹と広葉樹が交じり合った「針広混交林」ですから、亜寒帯性の針葉樹であるトドマツ、エゾマツ、アカエゾマツと、温帯性広葉樹であるミズナラ、イタヤカエデ、ハルニレ、カンバなどが共生するような変化に富んだ森、種の「多様性が見られる自然豊かな森」を目指しているとの抱負が語られています。

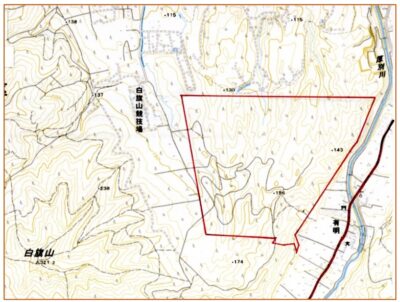

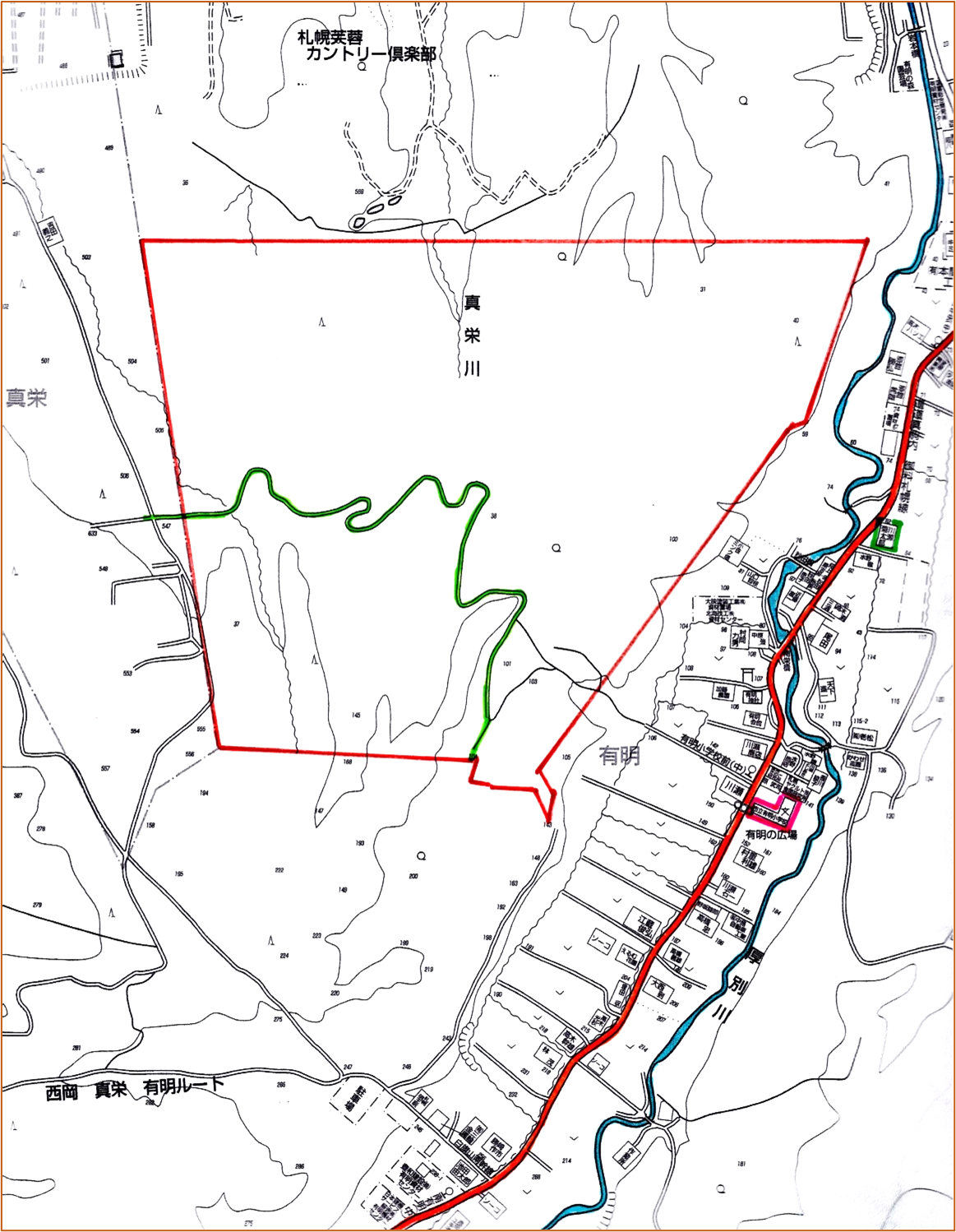

現在の「学校林」の周囲を確認して置きます。下図を参照ください。

清田区役所から、道道真駒内御料札幌線を「滝野すずらん丘陵公園」へ向かって進むと、厚別川沿いに有明小学校があります。その西側に位置して所在しています。

北側には札幌芙蓉カントリー俱楽部(ゴルフ場)があり、東側には道道真駒内御料札幌線と厚別川と有明小学校が所在し、西側には白旗山(321m)及び白旗山競技場が設置され、南側は白旗山の山頂と有明小学校を結ぶ位置に在所しています。

北側には札幌芙蓉カントリー俱楽部(ゴルフ場)があり、東側には道道真駒内御料札幌線と厚別川と有明小学校が所在し、西側には白旗山(321m)及び白旗山競技場が設置され、南側は白旗山の山頂と有明小学校を結ぶ位置に在所しています。

白旗山の山麓の一部分になっていると言えます。

<山田林道のこと>

<山田林道のこと>

昭和46年(1971年)、林道を造られてはどうかという話が札幌市森林組合からあり、役員会で検討し決定しました。

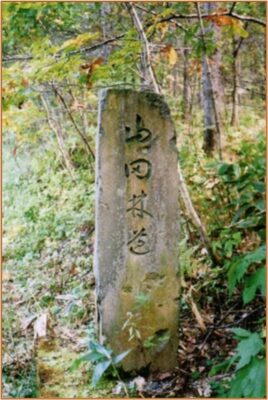

昭和47年(1972年)9月13日、幅4m、延長1,610mの(正式名称)「一般林道札幌南高等学校線」が竣工しました。(愛称)が「山田林道」です。

先の(5)図の左側に標石の位置が示されています。

標石から蛇行しながら「学林地」中央に至り、そこから南側に抜けるような林道となっています。

左の写真は、「山田林道」の標石です。

<「造林育人」の碑」のこと>

<「造林育人」の碑」のこと>

(5)の図の「学校林」の中央、2と3の間に在る「造林育人碑」は、昭和51年(1976年)に六華同窓会によって「山田幸太郎先生顕彰碑」が建立されました。

昭和51年10月16日に除幕式が執り行われました。

土台間口2間(益3.6m)、奥行き1間余(益1.8m)、地上からの高さ7尺余(益2.1m)で、正面に「造林育人」と刻まれています。

7.「学校林」に対する表彰

札幌南高等学校の「学校林」に対する表彰は数多くあります。一例を記してみます。

・昭和25年(1950年)4月1日に、学校林が文部大臣賞を受賞する。

・昭和28年(1953年)2月23日に、本校学校林、北海道教育委員会教育長賞を受賞する。

・昭和31年(1956年)1月31日に、北海道学校植林コンクール高校優秀賞、北海道営林局連絡協議会会長賞を受賞する。

・平成18年(2006年)度に、全日本学校関係緑化コンクール学校林活動の部で北海道の高校では初となる特選(農林水産大臣賞)を受賞する。

・令和4年(2022年)12月に、「森と人を育てるコンクール」において、森林保有部門で「優秀賞」を受賞する。

受賞は、その他多数あります。

8.札幌南高等学校と清田区のかかわり

札幌南高等学校の「学校林」に関しては、清田区の有明・真栄地域の人々の様々な尽力があった事を記して置きます。

戦後、有明の川瀬菊太郎氏(有明82番地)が、植栽、下草刈り、枝打ち、火入れ、整地、見回りなど、ほとんどの作業に従事されました。札幌南高等学校の70周年、90周年の際には、感謝状が贈呈されております。

昭和23年(1948年)1月1日、植林地管理人として豊平町(現、清田区)真栄の天下秀作氏が嘱託され、昭和27年(1952年)1月25日、秀作氏が学校林事業に尽力したとして北海道知事から表彰されました。

川瀬菊太郎氏の子息の川瀬一弘氏も、平成25年現在時点で管理人をされていました。

上記のような事から、平成24年(2012年)札幌南高100周年記念事業の一環として、有明小学校に児童図書が寄贈されております。

また、一時期(昭和42年~平成15年頃まで)、「学林地」内に有明小学校のスキー場が所在していました。(幅20m・全長40mを、子供達のために無償で貸与されたのです。)

その際、敷地の伐木した147本のカラマツは9万円で、有明小学校の保護者が買い取り、伐採・整地も行いました。地域の方々と南高等学校との協力体制がありました。

スキー場が返還された後、そのスキー場跡地(0.8ha程)には、エゾエノキ(国蝶オオムラサキの食草)が300本以上植樹されました。

平成9年(1997年)ゼンリン住宅地 札幌市豊平区<東部版>より (部分)

彩色・加筆は、筆者によるものです。

上図は、平成9年当時の「学校林」の位置図です。「山田林道」を記してみました。

上図は、平成9年当時の「学校林」の位置図です。「山田林道」を記してみました。

有明地域の「公有地」と「学校林」の境界線を概略知ることが出来ます。

また、有明小学校や管理人であった川瀬菊太郎氏の居宅(緑色)が、「学校林」に近い箇所に所在している事を確認いただけると思います。

有明地域にとって、「学校林」は、白旗山の裾野ですから、生活の一部になっていたと思われます。「学校林」を身近に感じていたことでしょう。

9.「学校林100年プロジェクト」(2018年発行)

明治44年(1911年)、札幌南高等学校「学校林」の事業発足から、平成24年(2012年で百年を経る事となりました。そこで、平成30年(2018年)に「学校林100年プロジェクト」を発行し、発足当初の学校長山田幸太郎先生の目的・計画を振り返り、未来を見据えて、学校林の運営をひとつの理念のもとに一層発展させていくための趣旨として「グランドデザイン」をまとめました。 以下、その内容を記して置きます。

〇構想「◇記念事業は年とともに成長発展する ◇開拓民の安住永久土着の精神を養う

◇生徒の修練道場として将来この中に学園を建設する ◇林産物の増産、学友会基金の蓄積をはかる」との遠大な考えを基に構想されました。

〇理念「100年後には、かつてあったはずの原生に近い『多様性を持った森林の状態』を目指す。そして、『自然と共生する暮らし』を実現する。」

<参考>「明治14年風土略記」には、厚別官林の樹木について、次の様に記しています。

「樹木ハ針葉樹全山ノ三分一ニシテ濶葉樹モ又タ三分一ナリ余ハ針濶雑樹ナリ」と。

木の種類は、梻(ヤチダモ),岩楓(カエデ)、黄桐(キリ)、椴松(トドマツ)、蝦夷松(エゾマツ)等で、槐平(エンジュダイラ)と称された地域もありました。

〇森林経営の方針「100年間の履歴(山火事や伐採、植林、除間伐)を検証し、現状把握の後に方針決定を行う。50年・100年後の森林の姿をゾーニングごとに予測し、施業(手入れ)を決定する。

〇運営管理の方針「学校林の管理を長期にわたり持続するため、運営の趣旨・経緯・将来計画・履歴を次世代に滞りなく引き継いで行く。」

○「これからの森林管理の話」(2017年~2150年)について展望しています。

年度のいくつかを抜粋して記してみます。

◇2100年~ そのころ、森林はクライマックス/極相(森林がその土地でこれ以上成長できない、という最大蓄積で、樹種もあまり変化しない安定の状態)の7割くらいの蓄積に達するかも知れません。

◇2150年~ このころになると、カラマツはほとんどなくなり、トドマツと広葉樹が入り混じった針広混交林に戻るスピードが森林生態系が回復するスピードが相乗効果を出し始めるのでは? おそらくは、明治の「焼け山」以前を彷彿とさせる状態に近づいてくるのではないか。

順調に進むと、将来の「学校林」がとても楽しみとなります。

10.学校林の現状「森を守り育てる活動」

それまで、「学校林」を森林組合に施業委託していましたが、平成24年(2012年)の100年目を機に、2017年以降は財団による「林業チーム」によって直接的な自主管理に変わりました。より自然力を生かした森づくりに取り組むようにしたのです。

それまで、「学校林」を森林組合に施業委託していましたが、平成24年(2012年)の100年目を機に、2017年以降は財団による「林業チーム」によって直接的な自主管理に変わりました。より自然力を生かした森づくりに取り組むようにしたのです。

また、「学校林」全体を全踏調査して各エリアの土壌,樹木とその上に成立する生態系への負荷を最小限にしながら、森に馴染み、人が心地よく利用できるような道づくりを進めることとしました。

「学校林」の様々な活動については、運営は財団の「理事会」「評議委員会」で決定し、それに依る活動は、「委員会」で行うよう分担し、推進企画するようになっています。

〇「推進委員会」・・・・グランドデザインに基づく活動計画の進捗状況のチェック など

〇「企画活動委員会」・・森林管理や生態系回復活動の年間計画とチェック、広報・HP管理・マップ管理・イベント実施 など

〇森林管理は、2050年・2100年・2150年と、先を見通しての長期設定です。

この様にして、自然に生えた木も生かし、これまで植樹したカラマツ類を間伐し、広葉樹と混交した豊かな森を目指しています。生態系回復により、この土地にあるべき最高のバイタリティを持った持続可能な魅力ある森林を画しているのです。

11.まとめとして

<左の写真は、国蝶のオオムラサキです>

<左の写真は、国蝶のオオムラサキです>

「植林地」から「学校林」となって百数十年の歳月が流れ、「焼山」から「植樹林」となり「自然林」を目指している現在進行形の森林です。

札幌南高等学校と清田区や札幌の市民との交流を通して歴史を刻んでいます。

これからも「学校林」が、多くの人々との関わりの場や地域の憩いの場であって欲しいものです。

勿論、札幌南高等学校の学生さんには、国蝶であるオオムラサキの食樹(食草)のエゾエノキを植樹していますから、オオムラサキが群れ飛ぶ森を目指して研究を続けて行って頂きたいと思います。そして、近い将来「学校林」や白旗山を散策する際、国蝶オオムラサキの格調高い華麗で優雅なその姿を見られる事を願っております。

記:きよた あゆみ(草之)