明治から昭和 「吉田用水」の聞き書き・他

1.「吉田用水」の碑について

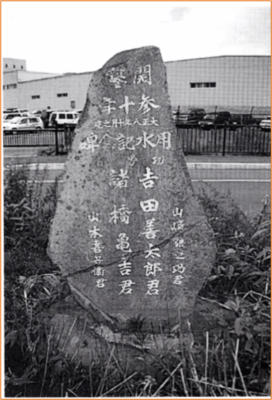

吉田用水開鑿の事業を後世に伝えるため、開鑿30周年を記念して、大正8年(1919年)10月に、厚別川沿いの取水口(起点)の周辺に、「用水記念碑」が建てられました。

吉田用水開鑿の事業を後世に伝えるため、開鑿30周年を記念して、大正8年(1919年)10月に、厚別川沿いの取水口(起点)の周辺に、「用水記念碑」が建てられました。

左の写真は、平成12,3年頃の撮影です。

碑には、『開鑿 参十年 大正八年十月之建用水記念碑 功労者 吉田善太郎君 諸橋亀吉君 山崎銀之助君 山本喜兵衛君』と、記されています。

※当時の白石用水組合の発案で建立されました。

(現在 記念碑は,札幌コカコーラ工場の東側門の右側の箇所に移設されてあります。)

2.「吉田用水」の新聞報道

明治28年(1895年)3月10日付「北海道毎日新聞」には、次のように記してあります。

札幌郡月寒村厚別(あしりべつ)より同郡白石村番外地に至る二千六百十三間の用水路は、明治二十五年道廳の許可を得て諸橋亀吉、吉田善太郎二氏が村民数名と協議の上、金二千六百余円を投じ殆んど二氏の自費を以て開鑿せるものなる・・・・・(以下略)

〇長さについては、「二千六百十三間」と、端数までの数字が示されています。

(2613間×1.8m = 4,703メートル <約5キロメートル>となります。)

〇開削許可の年度を、「明治二十五年道廰の許可を得て」としています。

〇費用の金額については、「二千六百余円」で、かなりの額を投じての開削でした。

〇費用の負担者は、殆ど諸橋亀吉氏と吉田善太郎氏の2名による経費の負担です。

〇村民数名(土地所有者と思われます。)と協議をしています。

碑に刻まれた、山崎銀之助さんや山本喜兵衛さんがおられたのでしょう。

〇用水掘割によって月寒、白石の水田は、250町歩(ha)になったと記してあります。

〇吉田氏は8,90町歩(ha)、諸橋氏は50町歩(ha)の水田を所有する事になりました。(用水路が出来る以前から水田を所有していた事が窺われます。)

〇用水路の開削によって100町歩(ha)以上の水田が新たに開けました。

3.「吉田用水」の開削された年度の諸説

◎明治24年説・・「白石村誌」(大正10年4月10日発行)

注:「白石区・厚別区発行の郷土史」では、明治24年説を採っています。

「白石村誌」に準拠して書かれたものと推測します。

◎明治25年説・・「北海道毎日新聞」明治28年3月10日付の記事(上記2の内容)

「北海道史人名字彙」河野常吉編著(原本は北海道大学北方資料室)

◎明治27年説・・「新札幌市史」第二巻「明治27年頃完成」

注:「第二用水」の開削を含めて「完成」年としたものと推定します。

開削には、測量をし、水系を定め、必要経費を確定し、住民(土地所有者)の許可を得て道庁に文書の出願に至りますから、かなりの日数と準備が必要であったと思われます。

出願に対して書類審査があり、道庁の許可があって用水路の開鑿工事が行われます。

開鑿した後、工事完成の報告を道庁に届け出て完結となります。

※ 私見としては、最初の水路は、明治24年諸準備・25年開削年と考えています。

4.「吉田用水」・大用水と第二用水

「吉田用水」は、2つの水路が開削され地域の水田の拡大に貢献しました。

通常、「吉田用水」と呼んでいるものは、約5キロメートルの「大用水」の事です。

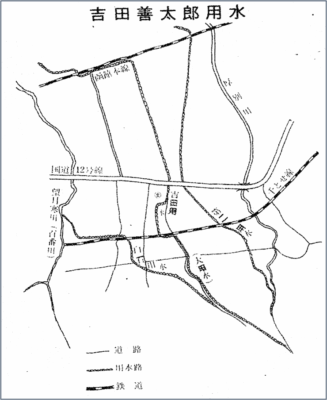

左図は、「開校80周年記念誌 大谷地」昭和48年(1973年)発行<P70>より

左図は、「開校80周年記念誌 大谷地」昭和48年(1973年)発行<P70>より

「記念誌」には、地域の方が書かれたと思われる地図を掲載し、「吉田用水(大用水)」と、「(吉田)第二用水」の水路を記しています。

2つの水路は、昭和48年の記載ですから、開削当初とは多少の違いがあると思われます。則ち、大用水と第二用水の水路が函館本線を横断するように記してあります。

しかし、開鑿当初は函館本線の手前までの経路で厚別川に排水をしていました。

鉄道を横断するよう工事を行ったのは、明治の末頃かと推測します。

「第二用水」の取水口は、柳瀬橋の上流400mほどの箇所で、現在の清田区北野7条3丁目19周辺です。開削した長さは約2,900m(約3km)でした。

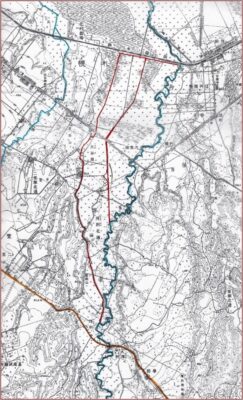

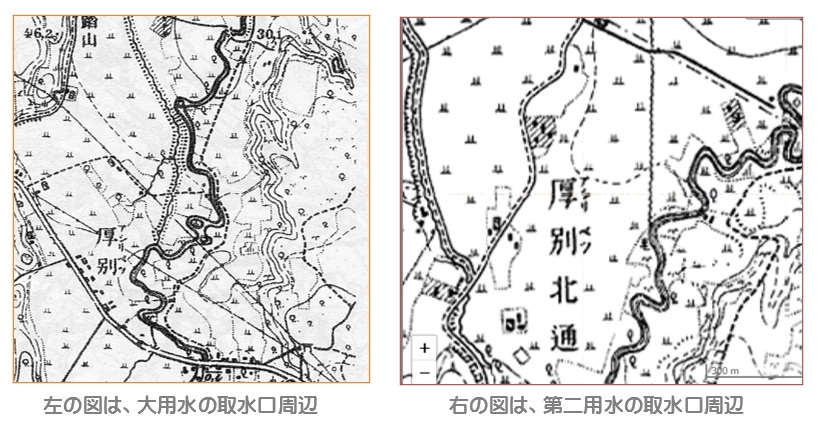

下図は、大正5年国土地理院地図に彩色。「大用水」と「第二用水」は、朱線ーの水路です。

左図を参照ください。

右側の川は、清田区の厚別川です。

左側の川は、月寒川となります。

両側の川の間に、2本の水路があります。

開削された「吉田用水」路となります。

左側が「大用水」、右側が「第二用水」で、

2つの「用水路」が完成しました。

「大用水」の取水口が上流まで延びているのは、高低差の関係で、水量を多く取水するための配慮であったと思われます。

開削の当初は、函館本線を横断することなく、水田の造成を目的に掘割を行いましたが、排水をも考慮したと思われます。

(注:古文書の図面には、用水路と排水路の2つの掘割が記してあります。)

厚別川より水を引き、水田が広がって行きました。

5.「吉田用水」の大用水と第二用水の水上げ(掃除)

元大谷地小学校PTA会長・学校評価委員の三分一慶明氏の聞き書きとして、『確か、5月1日が「大谷地用水(吉田用水・大用水)」、5月15日が「第2用水」の水上げ(掃除)をした。初めに水門の所から行い、国道12号線までで終わったように記憶している。様々な雑草や泥を取り除く作業を農家の人々が一斉に行った。作業が終わると、また水門の所に全員が戻り、その日に年1回の用水組合の総会を行った。

総会時には、月寒アンパンが1個ずつ配布されたり、酒が配られたりした。

普段はちょろちょろとしか流れていなかったが、頃合を見て水門の水位を上げると、一気に水が流れ、田の代掻きが始まった。』とのお話でした。

6.「吉田用水」の取水口周辺の状況

「吉田用水」の取水口の位置については、「郷土誌 あしりべつ」((昭和46年5月発行)には、<P42>に「北野の用水も川の流れにしたがって水の取り入れ口は何回となくかわりましたが、この時の用水路は今も水田の間をぬって生き続けています。」とあり、<P131>には、「取水口は三回変わっているはずです。」と記しています。

また、<P131>に「三十ミリくらい(の雨)でいつも川があふれ、その度にみんなで土のうを築きましたが、水田はいつも流されていました。」とも語っています。

「開校20周年郷土誌 わたしたちの町 北野」(平成6年・1994年10月1日 北野小学校 発行)<P32>には、次の様に記してあります。

こうして吉田用水の「開さく」がはじまりました。厚別川から水をひき、北野、大谷地を通って月寒川(注:当初は厚別川に注いでいました)にそそぐ大工事です。機械などなく、人のカによる工事ですからたいへんな苦労でした。一日、四、五十人くらいが汗を流したといいます。善太郎は自分の農場の小作人を人夫として協カさせています。白馬にのって指導にあたる善太郎のすがたが見られたかもしれません。

こうして、約四か月で完成します。のちに、吉田用水と白石用水がつながり、白石村の水田開発にも役立っていきます。

厚別川の水は、有明の軟石を馬車で運び、川の流れをせきとめて水位を上げ、吉田用水路にそそいだのです。石は川に流されてしまうので、毎年、石を運んだそうです。

碑の近くに、ブロックの小屋があるのですが、ここには太平洋戦争のあと、モーターがおかれていました。石のかわりに大きな風船のようなものにモーターを使って空気を入れ、厚別川の水をせきとめるようになりました。

吉田用水ができて、北野は大きく発展します。百戸をこす農家が生まれたのです。

以上のように「吉田用水」の開削、設置した後の対応の変化が次々とあったようです。

そこで、「吉田用水」について資料を基に確認したり、用水に関わっておられた方から聞き書きし、まとめてみる事とします。

7.「吉田用水」取水口の構造

「吉田用水」が出来た頃の取水口は、木造の取水門であったと推測されます。

紺谷憲夫氏の「月寒川・厚別川下流域の開発と灌漑例」(昭和53年・1978年3月24日 発行)に、水門の構造について詳しい説明がありますので参考とします。

明治42年(1909年)11月末に竣功した「白石用水」(「吉田用水」より分水し、月寒川へと向かう用水)と平行するように掘り割りされた水路に用いられた水門の構造です。

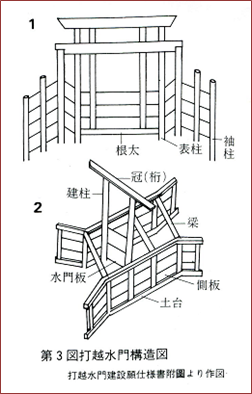

〇水門の構造図と水利権について

左記は、明治32年提出の「打越水門建設願」によって月寒川に造られた「打越水門構造図」です。

川の水量を確保するための水門となっています。

水の必要に応じて水門を開閉する仕組みが施されてありました。

水門の周辺は、土が崩れやすいので、軸柱と側板によって施工されています。

水利に関する法律(河川法)は、明治29年に制定されました。それ以前、稲作農家は、各自川を堰き止めて田に導入していました。

法律制定の後、水利権が発生し許可を得て川の水を導入することとなりました。

「吉田用水」の完成時、水利権による導水であったかは判りませんが、明治29年には、水利権の許可を得たと思われます。

8.「打越水門」の仕様

参考として、「月寒川」の「打越水門」の仕様を転載します。

「打越水門」を設置した月寒川の川幅を、3間(約5.4m)としています。

「打越水門」は、水底に長さ3間半(約6.3m)・太さ5寸(約15cm)角の木を埋め

土台として、5寸角4本を建柱としてその上に5寸角の1本を桁(冠)としています。

止水板は、長さ4尺(約1.2m)3枚・厚さ1寸(約3cm)・巾1尺(約30cm)、

左右の袖は、巾2間(約3.6m)・高さ3尺5寸(約1m)・長さ4間(約7m)、

水門の前後に1間(約1.8m)ずつ両袖が付いていました。

水門袖の羽目板は、巾1尺(約30cm)・厚さ1寸(約3cm)・長さ5尺5寸(約1.6m)であり、その両脇の羽目板は、巾1尺・厚さ1寸・長さ2尺5寸(約45cm)の板材を用いた施行でした。

川の水量に応じて、止水板を取り付けたり・外したり出来るよう工夫が凝らされていたのです。この水門の仕様は、単に月寒川の止水(取水口にも応用が可能)ばかりでなく、多くの箇所で用いられていた工法であると思われます。

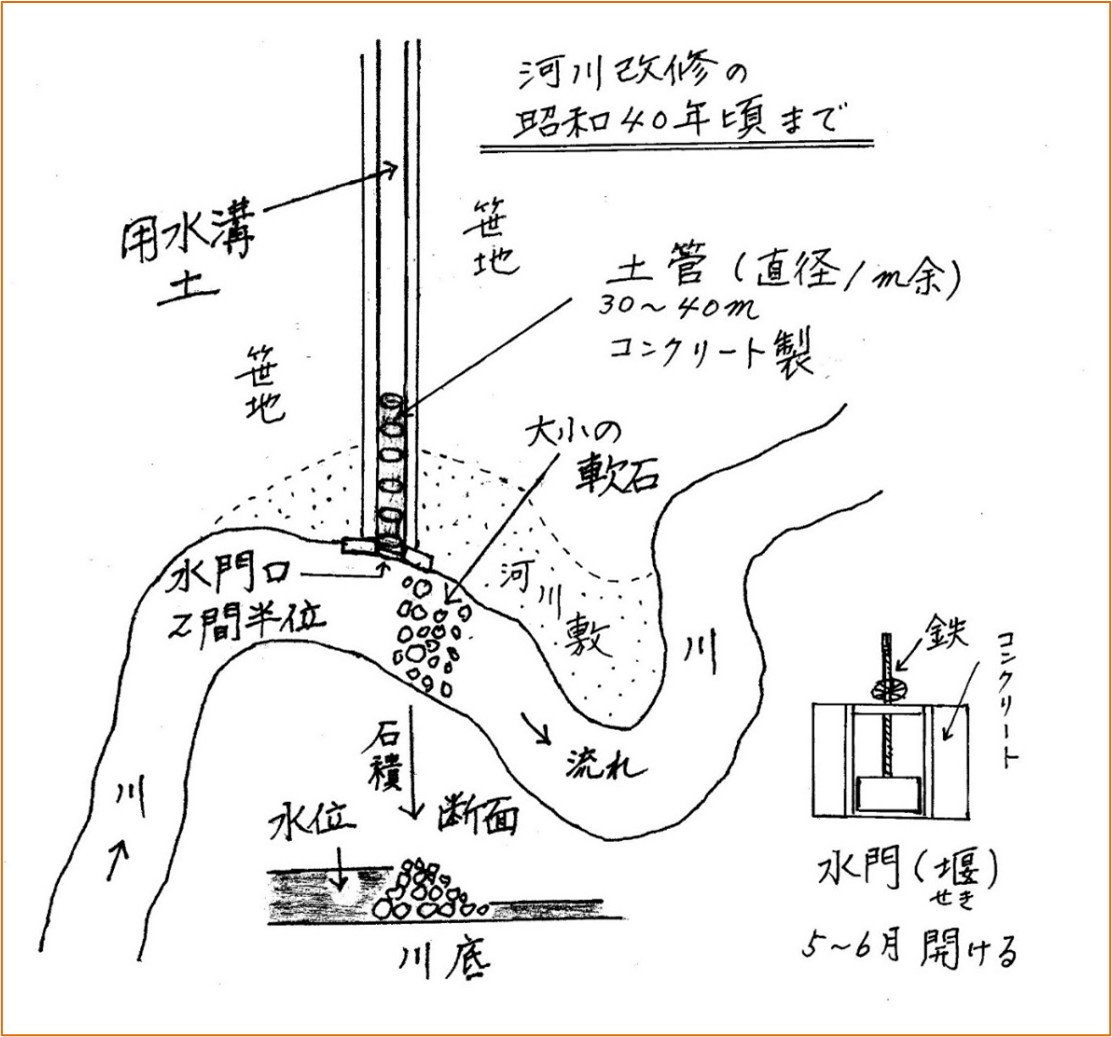

9.厚別川の取水の方法 ~ 山崎 智好氏が語る「吉田用水」の取水について

山崎 智好(ともよし)氏は、北野周辺の土地を所有し、吉田用水の取水口の管理を行っておられた方です。2024年(令和6年)、3回にわたりお話をおうかがいしました。

昭和20年代から30年代頃の吉田用水への取水は、大小の「有明軟石」を3、4段ほど川幅いっぱいに積み、水位を上げて用水路に注ぐようにしたそうです。厚別川の増水や洪水によって石が流されるため、毎年、馬車で有明地域から(有明)軟石を運んで来ました。

(川底の石は、水門近くにばらばらな状態で、川幅いっぱい転がっていました。)

積み上げる軟石は、真四角・長方形ではなく、普通の岩の様な状態の石であったそうです。

隙間から水が漏れるのですが、下流域に多くの水路(水田の用水溝)が造られていたため、それで良かったそうです。

水門口は2間半(約4m40cm)程あり、直径1m余(1.5m程)の土管が30m~40m位、水門より用水路に敷設してあったそうです。周辺が河原(河川敷)で湿地のような状態でしたから、用水溝の土崩れを防ぐために施工したのであろうと思われます。

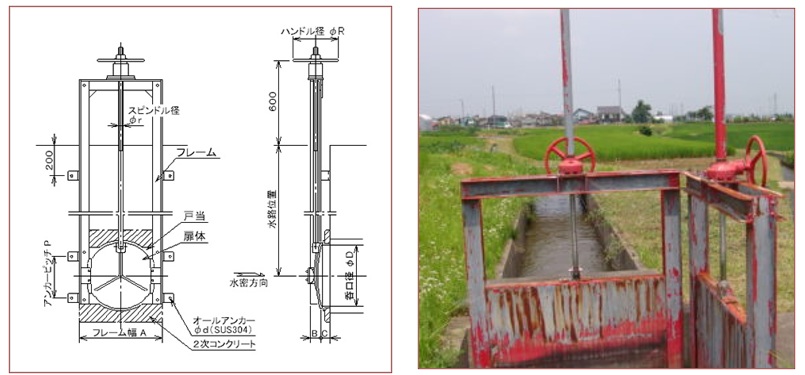

取水口には。水門が設けられていました。上図の右下図の様な施設です。

田植えの時期(5~6月)に水門を開けて田に水を注ぐようにしました。

その後は、水門を閉じて降雨や水害から守るように対応しました。

<取水口の構造>

上記の図と写真は、説明された内容を分かり易くするため添付したものです。

水門(ゲート)の構造です。扉体(水門)は、「スピンドル」といわれるねじが切られた棒と連結されていて、巻き上げ機のハンドルを回す事で扉体が開閉(上下)する造りです。

取水口の構造についても説明がありました。流水の取水入口の両袖はコンクリートで施工され、水門は鉄製となっていました。流水量を適宜調整するため、扉体付のスピンドルを丸いハンドルで回して水門を開閉するようにしていました。

田圃に水が必要のない時は、水門を下げて閉じていたそうです。

先に、水門口は2間半(約4m40cm)程あったと記しましたが、下流に行くほど「用水路」は狭くなっていたようだとのお話がありました。

上記の取水方法は、厚別川が直線化(改修)する以前の方法でした。

その後、昭和40年頃より、厚別川の直線化(改修)工事が行われました。

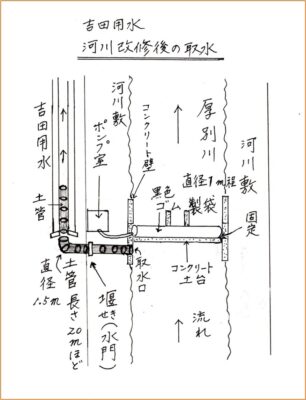

10.厚別川の直線化(改修)後の取水の方法 ~ 山崎 智好氏が語る取水について

厚別川が直線化(改修)されたため、川の流れの向きが変り今までの方法では取水ができません。そのため、開発局によって取水できるよう工事が行われました。

直線化(改修)に伴って行われたその諸設備について内容を記してみます。

先ずは、川を堰き止めて川水を用水路に流れ込むようにしなければなりません。

そこで、厚別川の底部にコンクリートで土台を築き、川止め用の用具を固定するように敷設しました。次いで、黒色のゴム製(丸い筒状)の袋を川幅の長さに設置し、土台にボルト等で止めるように工作しました。通常ゴムの袋はつぶれた状態でした。ゴム製の袋に空気を送るため「ポンプ室」が建られ、機械(エアーコンプレッサー)が設置されました。

機械を作動するとゴム製の袋が膨らみ、川が堰き止められ川の水位が上がり、「吉田川」の用水路へ水を送る事が出来るようになりました。

施設は、左図の様な配置となっていました。概略図です。

山崎 智好氏が、ポンプ室にて、空気を送る作業を行っていたとの事です。

ポンプ室にはエアーコンプレッサーが設置され、オイルとガソリンの混合油で発動させて送風したそうです。

取水門の口には「堰(せき)」を設け、必要な時に開閉して取水できるようにしました。

この「堰(水門))は、現在も残っていますが使用されておりません。

尚、取水口から用水口までは土管を敷設していました。

コンクリート造の土台(堰堤)周辺は、使用されなくなった後、土台の下流中央付近にスリット状の「魚道」を設置したのではないかと思われる施工がされてあります。

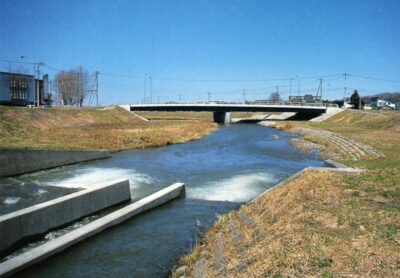

平成10年頃の厚別川と厚別(あしりべつ)橋

平成10年頃の厚別川と厚別(あしりべつ)橋

手前に、用水路のコンクリート製の擁壁とゴム製袋を止める土台が写っています。

土台の上流側にゴム製袋を設置し、その袋に空気を送り川を堰き止めて、吉田用水に水を流送するようにしました。

11.その後の「吉田用水」の水門の仕様

左の写真は、「清田地区百年史」(昭和51年9月30日発行)

左の写真は、「清田地区百年史」(昭和51年9月30日発行)

<P340>に掲載されてあります「吉田用水碑」ですが、碑の後ろ側にブロック造りの「ポンプ室」が写っています。送風するための機械類の施設です。

この周辺に「吉田用水」の「水路」が所在したと思われます。

左の写真は、「取水門」です。

左の写真は、「取水門」です。

しかし、時代は移り変わり、昭和45年(1970年)頃になると、清田・北野・大谷地の宅地化が進み、ほとんどの水田がなくなり用水が使用されなくなりました。

昭和48年(1973年)10月、「用水組合」は、最後の水田農家 八十島勝義さんの離農と機を同じくするように解散しました。

注:八十島勝義(北野地域の方)は、福井県出身・昭和7年(1932年)3月24日生水田農家をされた。「豊平東部農業協同組合三十年史」<P463>より

「とよひら物語 碑をたずねて」

「とよひら物語 碑をたずねて」

(昭和55年3月発行)

「稲作農家の開花 吉田用水今昔吉田用水記念碑」<P92>より

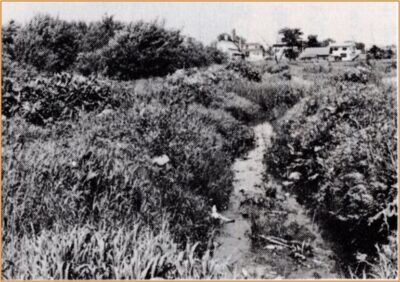

写真の説明として「北野地区に今もわずかに形をとどめる吉田用水路」と記しています。

「用水組合」の解散後、使用の無くなった黒色のゴム製(丸い筒状)の袋・ポンプ室などは撤去され、「吉田用水」の多くの掘割が埋め立てられてしましました。

今残されているのは川の中のコンクリート製の土台や擁壁、河川敷の周辺に取水門の「スピンドル」・水路を覆う格子状の鉄板が野ざらし状態で知る人もないまま現存しています。

12.「吉田用水碑」の改修について

令和6年(2024年)9月21日(土)に、大正8年(1919年)10月建立の「吉田用水碑」の改修(刻字の再塗装・文字の墨入れ)がなされました。

改修の推進は、「あしりべつ 川の会」(碑の土地を市より貸与しています。)で、清田幼稚園の常務理事 長岡俊宏様を中心として進められました。

工事業者は、清田区に所在の石材店 才田石材工業(株)で、住所は、札幌市清田区美しが丘2条10丁目3-3です。

工事業者は、清田区に所在の石材店 才田石材工業(株)で、住所は、札幌市清田区美しが丘2条10丁目3-3です。

工事は、午前8時30分から午後4時00分頃まで行われ竣功しました。

碑の正面の文字

『 開鑿 参十年 大正八年十月之建 用水記念碑 功労者 吉田善太郎君 諸橋亀吉君 山崎銀之助君 山本喜兵衛君 』は、工事以前、かなり薄れて読めませんでした。

施工によって、記されていた文字は鮮明となって、誰もが読めるようになりました。

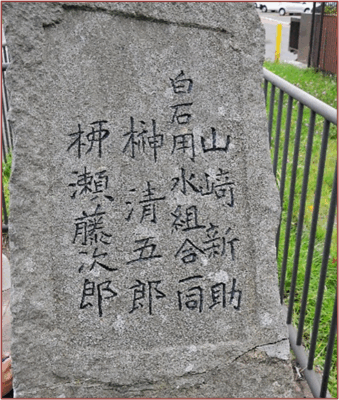

碑の側面(向かって右側上)の文字についてはもっと大変でした。土・砂が石碑の文字の中に入り、そこにコケが張り付き、ほとんど読めない状態でした。

碑の側面(向かって右側上)の文字についてはもっと大変でした。土・砂が石碑の文字の中に入り、そこにコケが張り付き、ほとんど読めない状態でした。

カッター・ブラシを用いて、一字一字の文字を丁寧に掘り下げて塗装を施しました。

今回の改修によって『山崎新助・白石用水組合一同・榊清五郎・柳(𫞉・崩し字)瀬藤次郎』と明確に読めるようになりました。

先に、「誤読」しておりました文書関係の文字は、上記の様に訂正する事と致します。

まとめとして

北海道の開拓、札幌の開墾のかげには、多くの人々の弛みない努力があってのことですが、この地域の発展には、取り分け吉田善太郎等の用水路開鑿に対する熱意と決断があったからであろうと思われます。この灌漑溝によって稲作収穫の増大をもたらし、月寒川と厚別川に挟まれた清田・北野・大谷地にまたがる広大な地域の開発の基盤が作られました。

弥生時代のない北海道に、突然「稲作文化」の時代が出現し、地域に定着して「厚別(あしりべつ)」の村落が形成され、教育所(学校)・神社・商店などが設置されて、ここに住まいする多くの人々は、生きる術を得えることができました。

しかし、時代の流れは早く、現在はその当時の面影を消し去るように、宅地化・商業化によって住宅やビルが立ち並び大きな変貌を遂げた清田地区となりました。

「吉田用水」・・・昨今は、誰もがほとんど気にもかけない存在となってしまいましたが、明治初期における其れはこの地域の<大きな夢の一大事業>であったことを留めて置く事と致します。

記:きよた あゆみ(草之)

<付記として>.厚別川の流れの変化

左図は、昭和25年測量の国土地理院の地図です。

左図は、昭和25年測量の国土地理院の地図です。

厚別川の川筋が多少変化しています。河川工事以前の川筋ですから、大雨・洪水による川筋の変化と推測します。

「取水口」までの開鑿工事を延長するよう対応したと思われます。

先の大正5年の国土地理院地図と対比ください。

<本編>明治25年頃 「吉田用水」の開削

<外伝>吉田善太郎の農場(牧場)と邸宅

<外伝>明治43年 吉田善太郎の碑

<外伝>吉田善太郎の名を冠した「吉田山」