安政4年頃 「札幌越新道」と小樽周辺

~ 「西蝦夷日誌」及び「北海道歴検圖」に依る「新道」の様子 ~

1,はじめに

江戸の末期、安政4年(1857年)に「札幌越新道」(銭函~千歳まで)が開削されました。

冬季であっても対応できる道として設定されました。千歳地域については、以前より勇払から千歳迄の川のルートがありましたが、「新道」が開削された事に依り、更に利便性が高まりました。また、千歳から石狩河口迄の「川の路」も兼ねてより開かれていましたから、千歳はその水路と陸路の拠点として重要な位置を占める事となりました。

「札幌越新道」は、その千歳を陸路で札幌を経由して銭函まで、日本海に抜ける道として開かれました。その道筋の周辺の様子を日誌や絵図により明らかにしたいと思います。

先ずは、銭函及び小樽周辺の地域は、どの様な状況だったのか、その後、「札幌越新道」の状態を、松浦武四郎の著書「西蝦夷日誌」及び目賀田帯刀の絵図「北海道歴検圖」を基に、概略ですが記す事と致します。

小樽周辺の地理的な状況を捉えるための史料として、下記の地図を添付致しました。

◎「札幌縣管内圖」(明治10年代末頃)圖者 小池國信 <参照図とします。>

主な地点<余市・蘭島・忍路・塩谷・高島・小樽・熊碓・朝里・張碓・銭函・小樽内川>

2、「西蝦夷日誌・四編」より「小樽周辺の状況」

西蝦夷日誌・四編 より

注:「西蝦夷日誌・四編」の凡例では、安政三年(1856年)の日誌となります。

日誌には、五月二日(積丹)~五月四日(余市)~五月五日(忍路・高島)~小樽内との記載があります。『廻浦日記』を基とした編纂と推測されます。

〇余市(ヨエチ)運上や、板くら十棟、御備米くら、勤番所、辨天社、茅くら 美々敷立たり 是を下余市(シモヨイチ)と云。名義はイウヲチなり。イウとは温泉の事、ヲチはある、此水源に温泉有故號(なづく)る也。其地所は川の事也。

(注:下余市と上余市に)運上や上下の二ケ所に有し也。川端は鮭が見込の地なりし也。

上余市(カミヨイチ)運上や一棟、板くら六棟、船大工くら、辨天社

余市川(ヨエチベツ)川幅六十餘間、船有、是則當場所の元地なり。川向に(下余市)

〇奙部(フンゴベ)(川幅五間、はし有)、遅流にして深く、此處昔より境目(注:余市と忍路の境界)とす。古平堺従り四里十九町十四間、ヨイチ(余市)運上や従り一り五町卅四間。

〇蘭島(ラゴシュマ)小澤、番や、板くら、いなり社有、此岬の上の坂を上りて運上やえ直道有。

〇㵎内(シリクシ)、此庭船潤(ふなま)よろし。其風景恰も桃花源裏に入る心地せりヨイチ〔余市〕運上や従り二り九町廿一間、箱館従り海岸百二十四里

〇忍路(ヲショロ)運上や(運上や一棟、板くら、備米くら一棟、茅くら、いなり、戎社有)名義、ウシヨロにして懐の事也。此處懐の如く湾に成し故號(なづ)く。

地形ホロベ(西岬)、カブト(東岬)の間纔(わずか)百間計、奥深さ百四十餘間、両岸惣て岩壁掌を立たる如く、海深くして大船十餘艘容る時、如何なる風雨にも危きことなし。

カブト岬(東岬)形ち兜に似たるより和人ども號しや。爰に常燈を置(おけ)り。また一説、

カブトと云は夷言嚙附(かみつく)事なり、其形ロを開たる如き故に號とも言り。

〇桃内(スモマナイ)(番や、板くら、いなり社有)、惣て此邊人家つゞき繁昌の地なり。

〇鹽谷(シウヤ)(番や一棟、板くら、いなり)、此處もカブト岬と封し、共間一湾をなす。

惣(そうじ)て此邊人家つゞき繁榮なり。(注:塩谷の東側は、赤岩・赤岩山に連なる)

アイカツプ(岩岬)、此處高島岬と對す。奇岩怪石恰も火焔の如く、名義、出来ぬとの義也。

〇高島(トカリシュマ)譯て水豹(アザラシ)岩の義也。此處湾の中に水豹の多く寄集る岩有、故に號しもの也。また一説には、前の岩の形水豹に似たる故號るともいへり。

高島運上や(板くら十三棟、蔵々、備米くら、いなり社、かや蔵、船くら)前船懸り宜し。

地形後山にして、右左とも岬有、内一湾をなし、深くして船繋よし。㵎中岩磯暗礁多し。

○祝津(シクジシ)番屋、蔵也、船㵎よろし。名義若葱(キヤウシャニンニク)の有處と云義。

注:余市から高島まで「二八(にはち)多し」の記載が見えます。「二八(にはち)は、ニシン小屋のこと。「二八取」で、追鰊業者が、漁獲の二割を請負人に納め、八割を自己の収入にしたことに依るもの。 二八の謂われは、そこから来ています。

〇手宮(テムヤ)(沙濱)、人家つゞき、茶や・はたごや立つゞき繁昌なること筆紙に盡しがたし。地形東向の湾にして、如何なる風雨の時も波浪なし。穏なる處なり。譯してテムとは海草にして、松前の方言コモといへる物也。ヤヽは岡といふ義。此處海藻多く、沖より打寄て岡の如く有故に號しやと(番や一棟、蔵々有、近年迄夷家あり)。注:沙濱は砂浜。

〇色内(イロナイ)(川有)、本名エリモナイ也。詳て鼠澤の義。其故事如何なる事かしらず。

〇小樽内(ヲタルナイ)運上や(一棟、板くら廿八棟、備米くら、勤番所)なり。上に辨天社・地蔵堂、石階数級を上る。爰より諸方を眺望する風景宜く、一眸(ひとめ)に石狩迄よく見ゆ。往古は松前家々臣氏家某〔新兵衛〕の給所也。地形高島よりアツタ(厚田)領コギビル(濃劃)の大湾の奥に成、丑寅向にして、後はシュマサン岳よりカツナイ岳等聳(そび)え、海岸は近年迄歩行路無りしを、今度其岸には棧(かけはし)を架け、岩を鑿(うがち)石を砕(くだき)て、今は可也(かなり)に通行成様になりたり。

○勝納・勝内(カツチナイ)(小川、幅五六間、橋有、人家多し)、急流、両岸は赤崩岸にして頗る奇景なり。

〇熊碓(クマウシ)(番や、板くら、いなり社)時化(しけ)の日は赤岩より此處まで山道有る也。ビラ(崩崖)大難所、(四町五十間)シレエト(岬)廻りて(五町十間)アサラ。

〇朝里(アサラ)(小川、番や、蔵々、いなり社)、本名アツウシナイのよし、今訛(なまり)てアサリ〔朝里〕と云り。名義、楡(にれ)皮多き澤の義。

〇張碓(ハルウシ)(人)、名義、食糧に成草多しとの義也(番や、蔵々、いなり社)。

前に岩島有。川至て急流なり。海岸船懸り宜し。

注:神處(カムイコタン)神威古潭(現・張碓トンネルの箇所)

〇銭箱(銭函・ゼニバコ)(番や、蔵々)、是和人名なり。此處鯡多くして何時も漁事有て宜敷故、此の如く號(なづけ)しものか。惣てテミヤ(手宮)より此處迄は大船も何處たりとも懸るに宜しく、春過より秋過迄は滞船の絶間なく、實に夷地第一の地なり。前に川有、ヤンケノツカ(川幅七八間、ハシ有)。扨去る巳年〔安政四年〕に此處よりユウブツ(勇拂)越新道を切、爰に止宿所を立、纔時(サンジ)にて其功成しも、實に感に餘有也。

○小樽内(ヲタルナイ・小田川)川幅十餘間、はし有)、遅流にて深し。此川を以て箇所の惣名とす。川筋南岸平地、アサカマフ(右川)、ホシホキ(左)、其後ろはシヤマツケハツシヤフの梺(ふもと)に成なり。

注:「昔しは土人必ず海邊に住まず、皆川筋に住したる物也。」と記しています。「漁事の為に海岸また運上屋元え移住させしと。」和人による強制移住があった様である。

3、「北海道歴検圖」に依る「小樽周辺の状況」

目賀田 帯刀(たてわき)による「北海道歴検圖」については、北海道大学北方資料室に所蔵されております。その説明として、「安政3~5年幕命により北海道、樺太を調査測量した幕吏目賀田(谷文晁の女婿)が各地の沿岸を描いた鳥瞰図。」としております。

その事から、安政3年(1856年)であれば、「札幌越新道」が開削されておりません。安政4年であれば開削の途中であるか、未完の状態が予想されます。安政5年になっての絵図であるならば、「札幌越新道」が開削されたものとして、その地域の状況を把握する事が出来ます。

ですが、小樽周辺は、新道開削に直接的に関連していませんから、当時の各所の発展の様子を理解する上での参照すべき史料として捉える事が出来ます。かなり丁寧な筆跡で着色・清書された絵図ですので、小樽周辺の情勢を知る上で重要な文献(絵図)であると解しております。

注:掲載の「北海道歴検圖」は、関係の地域を抜粋しての転載で全てではありません。

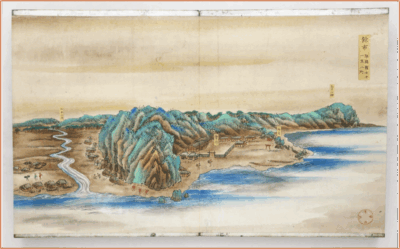

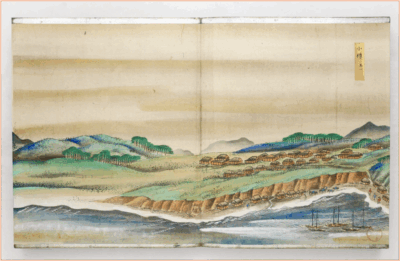

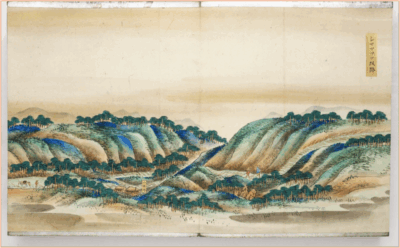

「北海道歴検圖」

「北海道歴検圖」

492(8)200より

後志州 下之上

「餘市

距箱館71里2町

シリバ岬・會所

弁天・餘市山道

注:余市の海岸です。

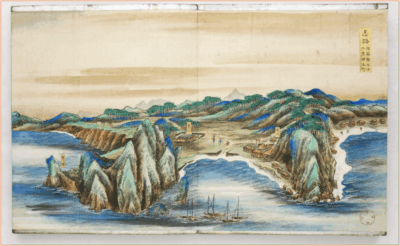

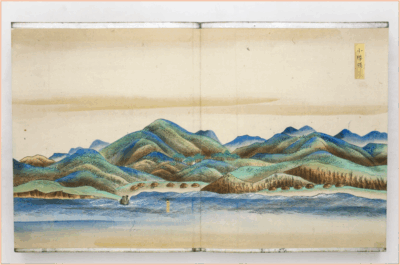

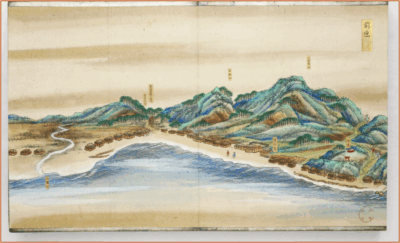

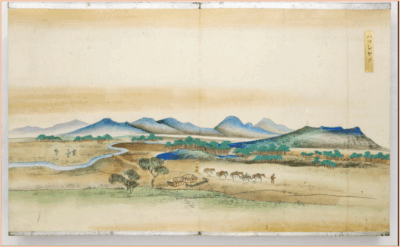

「北海道歴検圖」

「北海道歴検圖」

492(8)201より

後志州 下之上

「忍路

距箱館72里35町」

弁天・會所

注:忍路の海岸です。

注:「北海道歴検圖」の画像の利用条件としては、北大では<許可不要>となっております。

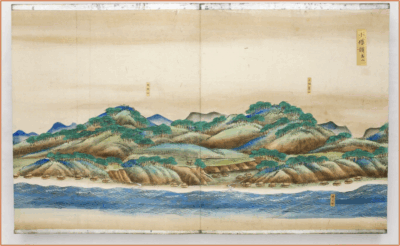

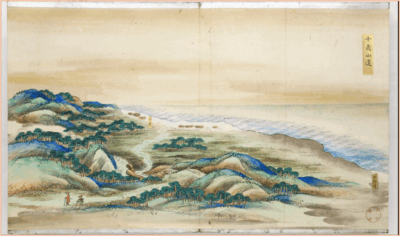

「北海道歴検圖」

「北海道歴検圖」

492(8)204より

後志州 下之上

「ヲショロハマ」

弁天

注:忍路の海岸です。

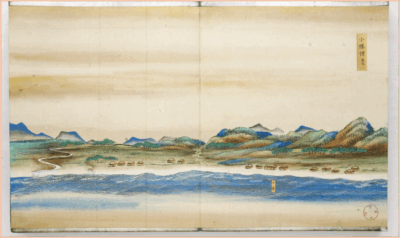

「北海道歴検圖」

「北海道歴検圖」

492(8)205より

後志州 下之上

「高島距箱館76里17町」

會所・弁天

注:高島岬周辺と思われます。

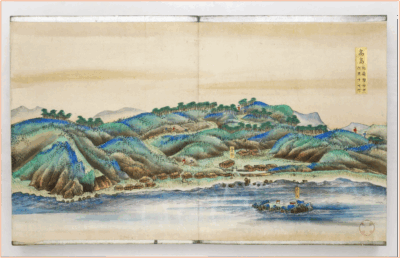

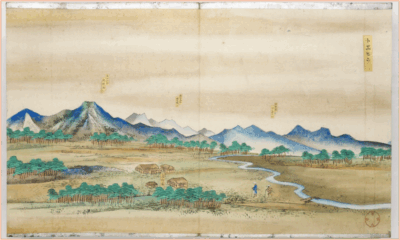

「北海道歴検圖」

「北海道歴検圖」

492(8)206より

後志州 下之上

「小樽距箱館77里16町」

會所・弁天

注:小樽周辺と思われます。

「北海道歴検圖」

「北海道歴検圖」

492(8)207より

後志州 下之上

「小樽 其二」

注:小樽周辺(熊碓・朝里と思われます。

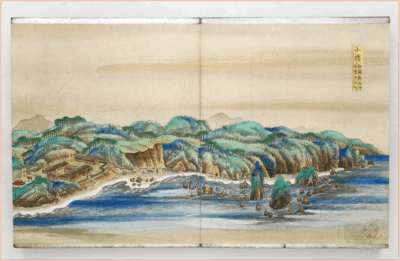

「北海道歴検圖」

「北海道歴検圖」

492(8)208より

後志州 下之上

「小樽領」

モモナイ

注:塩谷と忍路の間にある「桃内」で、絵図として順序が違っています。

「北海道歴検圖」

「北海道歴検圖」

492(8)209より

後志州 下之上

「小樽領 其二」

天狗山(左)

小田棄山(右)

注:於古発山?連文塚

「北海道歴検圖」

「北海道歴検圖」

492(8)210より

後志州 下之上

「小樽領 其三」

千匣(せんばこ・ぜにばこ)

注:二八屋(鰊小屋)と思われます。

「北海道歴検圖」

「北海道歴検圖」

492(8)211より

後志州 下之上

「前匣(ぜんばこ・ぜにばこ)」

小田棄山(右)・天狗山(左)・東海勇拂千歳道・北矤射府道

弁天・通行屋・小樽川

上記の「北海道歴検圖」の絵図や「西蝦夷日誌」により、ヨイチ領・ヲショロ領・タカシマ領・ヲタルナイ領の景況を推察すると、安政4年頃には場所請負人によって夷人を使い、鮭・鱒・鯡・鱈 ・鮃・カズベ・アワビ・ナマコ・コンブ等を得て、本州との交易によってかなり潤っていた事がまざまざと感じ取れます。

尚、小樽内(ヲタルナイ)の場所請負人は、近江商人の恵比須屋半兵衛(姓は岡田)で、安政4年(1857年)に銭函から星置間の道路を、私費を投じて開削しました。翌安政5年に函館奉行村垣範正の視察に際し、更に道路の改修を行っています。

小樽内の径について、「西蝦夷日誌」には「余、弘化二年・三年(1846年・1847年)両年此處を通りしが、此の方岩の下、彼の岸に穹廬(まるごや)もて漁獵なし居たる間を潜(もぐ)り、また岩石の間飛越刎(はね)越て行きしが・・・」とあり、海岸沿いであっても危険を伴う難所がかなりあったようです。「親不知子不知」の状況が想像されます。

「安政三年には、神威岬の女の通行を許し・・・」と記し、造船技術や航海術が高まり、難所であった積丹周りも安全性が確保出来るようになっていったようです。

4、「西蝦夷日誌・五編」より「札幌越新道の状況」

「札幌越新道」は、箱館奉行の命により、安政4年(1857年)に開削されました。

道路づくりは、石狩詰定役飯田豊之助・雇松浦武四郎の選定・助言により、各場所請負人が区間を決めて行いました。各道路の開削区間と場所請負人は、以下の通りです。

〇銭函(ぜにばこ)~星置(ほしおき)間 小樽場所請負人 恵比寿屋 半兵衛

〇星置(ほしおき)~島松(しままつ)間 石狩場所請負人 阿部屋 傳次郎

〇島松(しままつ)~千歳(ちとせ) 間 勇払場所請負人 山田屋 文右衛門

道路幅は2間としましたが、夏場は、草木が生繁り1間程になった様です。

凡 例

一、 此巻は四編小樽内なる銭箱(銭函)より、初寒(發寒)・札縨(札幌)を越て千歳に到り、勇拂に到る新道を、去る丁巳〔安政四年〕の秋、飯田某と謀て開きしを今再度實験し記せしものを摘(ひろい)て記し、續て小樽内ベツに始て石狩・厚田・濱益(ハママシケ)の三場所を誌るしおくなり。 (中略)

一、 文化度近藤守重(重藏)の獻策に、津石狩(對雁)に大府を置んことを書れしが故、余其地を春の雪融・秋の暴雨にしばしば往来して實験せしが、此地に府を開んには、禹王再誕の後ならで難かるべしとおもふがまゝ、其邊を探索するに、ツイシカリ川(一名札幌川・豐平川)三里を上り、札縨(札幌)・樋平(豐平)の邊りぞ大府を置の地なるべしとおもふゆへに、是を酋長ルピヤンケ(ツイシカリ)・モニヲマ(サッポロ)に再三審(ただ)し、以て鎮将(ぶぎょう)竹内(保德)・堀(利煕)・村垣(範正)の三名に言し置ものなり。 注:北海道の本府とすべき場所の助言を記しております。

<本篇になります>

注:「西蝦夷日誌・五編」の書き出しに、「戊午(安政五年)六月十八日。馬を雇いて出立」と記載されています。銭函から千歳を経て勇拂に向かっていることが判ります。

「六月十八日(陽暦7月28日)銭函~札幌~千歳~沼の端、二十日(陽暦7月30日)勇払着」となり、3日間の旅程での記録です。

注:「銭箱」について、四編に記していますが、五編の箇所にも記しています。

〇銭函(ゼニバコ・千匣・前匣)去年飯田某と計て開きし新道も追々通行もしげくなり、此に旗籠(はたご)やも出来て、屏風・襖の立たる家に宿し・・・、今日軒を並ぶる様になりしぞ、實に賢こけれ。

○發寒(ハツシヤブ)(川幅七八間)麁朶橋(そだはし)を架たり。本名ハチャムといふ。

櫻鳥に似たる鳥多き故に號(なづ)く。是石狩支配第九の川也。此處迄は小舟も来る宜し。

○琴似(コトニ)(川幅五六間)、シンノシケゴトニ(小川)、チヱフンべツ(小川)、シャツクコトニ(共にフシコサッポロへ落る)人家あり、茅野なり。ポンヘツバロ(小川)ヲソウシ(小川)人家あり。此邊一面の平地。余按ずるに、此邊に府を立てましく思ふ。

○察縨(サツポロ・札幌)(川幅廿間)急流、爰にて船を求れども向岸に曳上有故、一同裸にて手を曳連て流れ渡りにして、先其瀬を試み、舟を下て荷物を運びぬ(銭函従り六里四町)。サッポロはサツテポロの儀にて、多く乾くの儀。此川急にして干(ほせ)安き故也。

○豊平(トイピラ)南岸をトイピラ(豊平)(茅や一棟)と云。トイピラは土崩平の義、爰(ここ)に宿しぬ。○月寒(チキシヤブ)(小川)昔し神が火打を忘れし古跡なりと。チキシヤブは火打の事なり。依て秦皮(アカタモ)をチキシヤニといへるなり。

○厚別(アシニウシべツ)(小川)、名義、昔し樹枝もて梁(はり)を架しといふ儀なり。

○山一つ越クウナイ(是従り川々シュマヽツプ(島松)へ落、山一つ越ウツ(小川)、深澤の義。(注:ウツは輪厚)

○島松川(シュマヽツプベツ)過て九折(つづらおり)を下り(十町ヨ)シュマヽツプベツ(川幅五六間、橋あり、南に小休所あり)、川中を以て境とす。名義、シュマヲマフにて岩(シュマヽ)有儀。此源惣(そうじ)て平磐なるよし。

此川少々上り二股になり、左りニヲベツ(小川)、右本川、瀧有。源は札縨岳より、惣て峨々たる岩壁なり。(注:ニヲベツは、仁井別川のこと)

○茂漁(モイザリ)(川幅三間、はし有)、是イザリの枝なり。小さきイザリとの儀。

傍に石狩土人の家あり(シリカンチウ、サンケハロ)。此邊畑多し。元は石狩領分なり。

○漁(イザリ)(川幅五六間)、北に千歳土人五軒有。皆畑作をなす。惣てよく出来たり。

○長津(ヲサツ)(川幅五六間、砂川なり)名義、川廣けれども川口乾て舟入難き儀なり。

此川湖水の第一の川なれば、則湖水の名にもなれり。土人九軒あり。

○千歳(チトセ)芒(すすき)が原をしばし過て千歳川番屋に宿す(シュマヽツプ小休所従り五り、此處夕張日誌に出す)。惣て是迄の所、昨秋飯田某と相謀、漸々(ようよう)針盤(じしゃく)を手におき、方位を振て荒萊(あれくさ)を分け来りしも、今馬上に跨て往来しける様に成しも有難けれ。共時しも石場と共に戯て託し置ぬ。

注:「千歳」は、古くはアイヌ語で「シコツ(大きな窪地)」と称されていました。

しかし、「シコツ」は「死骨」に通じ、縁起が悪いとして、1805年(文化2年)に改名されました。千歳周辺に鶴がよく来ていたことからの名付けとなります。

5、「北海道歴検圖」に依る「「札幌越新道の状況」

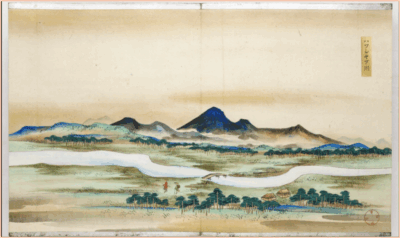

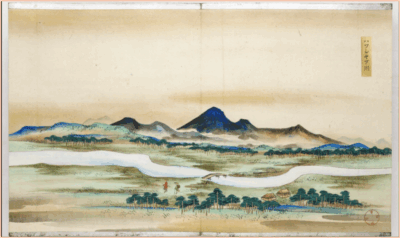

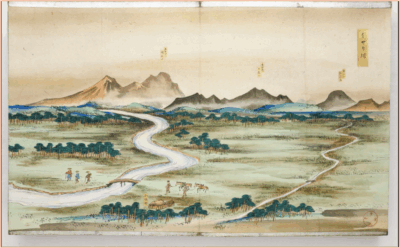

「北海道歴検圖」249

「北海道歴検圖」249

後志州 下之下

「千歳山道」

・千匣(せんばこ・ぜにばこ)

・石狩道

注:海岸伝いに石狩道がありました。

「北海道歴検圖」

「北海道歴検圖」

250より

後志州 下之下

「ホシホキ」

(山道)

注:銭函への山道を描写しています。

「北海道歴検圖」251

「北海道歴検圖」251

後志州 下之下

「ホシホキ 其二」

小休所 2棟・役宅・鳥居と稲荷

注:此迄が小樽場所の。領内となります。

「北海道歴検圖」252

「北海道歴検圖」252

後志州 下之下

「ハッシヤブ川」

(橋)

注:川は発寒川です。

「北海道歴検圖」253

「北海道歴検圖」253

後志州 下之下

「ハッシヤブ」

小休所 2棟

注:川は発寒川です。

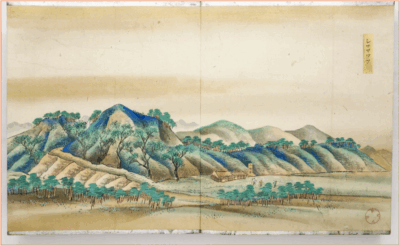

「北海道歴検圖」254

「北海道歴検圖」254

後志州 下之下

「トヱヒラ」

通行屋 4棟

未十六分 札幌岳(左)

未廿五分 岩幌岳(中)

注:藻岩山か

申廿二分 ハッシャブ山(右) 注:手稲山か

注:川は豐平川です。

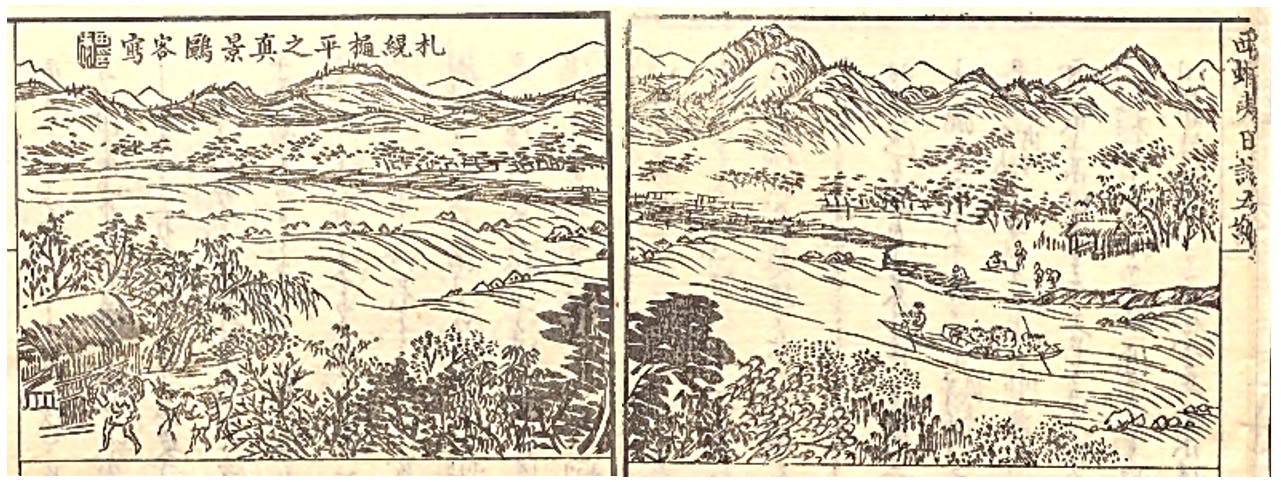

「西蝦夷日誌 五編」より <札幌樋平之真景鷗客寫> 豐平川の流れの図です。

両岸には茅掛けの小屋が描かれています。志村鉄一(豊平側)・吉田茂八(札幌側)の小屋と思われます。図の上部に山並みが連なっていますから、上部が札幌側と推察します。

「北海道歴検圖」255 「シママツフ」

「北海道歴検圖」255 「シママツフ」

後志州(下の下)

小休所 2棟

注:島松川の流れがよく判りません。

「北海道歴検圖」256

「北海道歴検圖」256

後志州(下の下)

「シママツフ坂路」

小休所 2棟

注:島松川の流れが記されていません。

「北海道歴検圖」257

「北海道歴検圖」257

後志州(下の下)

「イサリ川」

未十四分 樽前岳

未廿五分 千歳岳

申十分 エニワ山

小休所 2棟

注:川は漁川です。

「北海道歴検圖」644

「北海道歴検圖」644

胆振州 下

「千歳」

通行屋 6棟以上

・弁天社

注:左側が美々方面に向かいます。

6、「西蝦夷日誌」及び「北海道歴検圖」に依る「札幌越新道」

<「札幌越新道(千歳新道)」の経路について>

「札幌越新道」の竣功が1年程の短期間に開削された道ですから、ほとんどが「けもの道」(鹿道等)を利用しての道づくりであった可能性が推察されます。

道路幅を2間としましたが、夏場は、草木が生繁り1間程になった様です。

函館本線の西側及び南側を通り北部の湿地帯を避けるような経路で、その後の「国道5号線」・「国道36号線」の基盤となった径となったと言えます。

<「千歳道」と「千歳越(シコツ越)」について>

○「千歳道」は、勇払から千歳までの道となります。勇払からビビ(美々)までは勇払沼、ビビ川(美々川)を舟でさかのぼり、美々から千歳までの約二里(約2.9km)が陸路となります。この約二里の径を、文化年間(1804年~1817 年)に、場所請負人であった山田文右衛門によって開削されています。

○「千歳越(シコツ越)」は、勇払~千歳~石狩までの河川に依る径となります。

江戸時代より、太平洋側と日本海側をつなぐ交通路として「千歳越え・シコツ越え」として、石狩平野の縦断経路が知られていました。 <順路は以下の通りです。>

勇拂 ⇒(水路・勇拂川)⇒ウツナイ沼(勇拂沼) ⇒ビビフト(美々太) ⇒(ビビ川) ⇒ビビ(美々) ⇒(陸路二里)⇒ 千歳(シコツ) ⇒(水路・千歳川)⇒ オサツト-(長都川の沼)⇒<夕張川の合流点>(水路・江別川)⇒(水路・石狩川)⇒<石狩の都邑(街並み)に到達>

尚、千歳から漁太間までの約六里(約23.6km)の径も、文化年間(1804年~1817 年)に、場所請負人であった山田文右衛門によって開削されています。

江戸後期の弘化年間(1844年12月~1848年2月)頃には、千歳に馬27~28頭・馬車20台程があったと言われています。

<小休所・通行屋のこと>

絵図から、西側の径は、手稲山・藻岩山の山裾を通り、南側の径は、月寒台地・清田台地・厚別台地・野幌丘陵などの下部を通るような径路となっています。

全般的に山裾や台地を通る経路ですから、森林の中を通るような道筋でした。

絵図の小休所・通行屋を列挙すると、銭函(通行屋)・星置(小休所・役宅)・発寒(小休所)・豊平(通行屋)・島松(小休所)・漁(イザり・小休所)・千歳(通行屋)となります。

各所に小休所・通行屋を建てて、旅行者の安全を図った事が判ります。

銭函・千歳間の距離は以下のようになります。

○銭函~札幌(明治6年の里程標を基準)間が、距離にして 5里13町30間

○札幌~千歳(明治6年の里程標を基準)間が、距離にして 9里25町45間 でした。

合計で、約15里(約60km)の旅程・総程となります。

しかし、休泊所が少なかったのか、先の小休所が老朽化したのか、明治に入って「札幌越新道」筋の発寒川の支流「三樽別川」の傍に「小休所」(明治5年竣工)が設置され、「厚別(あしりべつ)川」の傍に「小休所」(明治4年竣功)が設けられています。

<三樽別のこと>

松浦武四郎の「西蝦夷日誌」には、「サンタラツケ」(是よりハツシヤフへ落る)と記し、「東西新道誌 全 三十三巻」には、「サンダラツケ 是トシリコマナイ(注:軽川)と合して、ホンハツシヤフ(注:中の川)に落るよし。」と記しています。

川の名の由来は、アイヌ語の「サンダラッケ」(突き出た丘のところ)からの語源です。

語源としては、他にもありますが、地形的に合っているとの感触から私的に判断しました。

「三樽別」というのは、現在の手稲富丘の旧字名でした。三樽別川(二級河川)は、手稲区の「中の川」の支流として「富丘三樽別公園」付近を現在も流れています。

<厚別(あしりべつ)川のこと>

松浦武四郎「東西新道誌 全 三十三巻」には、

「アシェウシベツ 小川山間に有る也。名義昔し樹枝を以てウラエを架しが故に号(なづく)ると〔草稿本=アシェシは木の枝のこと也〕。」と記してあります。

語源としては、鮭・鱒を捕獲するため、樹枝(木杭)を川幅いっぱいに架して(立てて)ウラエ(梁)としたことに依るとしています。

「アシェウシベツ」は、明治初期には、「アシシベツ」とカタカナで表記されていました。その後、開拓使に依り「厚別」の当て字が用いられ、「あつべつ」と誤って発音されています。

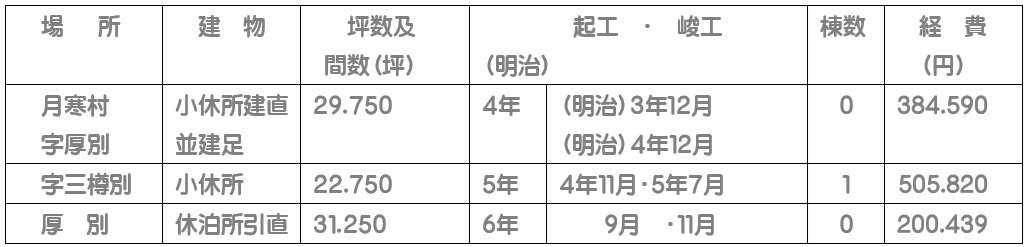

当時建てられた札幌近隣の「小休所」「休泊所」

(「開拓使事業報告」土木より抜粋)

(「開拓使事業報告」土木より抜粋)

注:月寒村字厚別(アシシベツ)の「小休所」(明治3年設置・明治4年12月竣功)は、現在の真栄中学校周辺の小高い丘の上に新設されましたが、明治6年「札幌本道」が開削されると、現在の清田小学校校庭の内に移設され「休泊所」の設置となりました。

上記の「厚別(アシシベツ)・休泊所引直」は、その対応を記したものです。

7、安政4年開削「札幌越新道」のまとめとして

左図は、「西蝦夷日誌」の挿絵より

左図は、「西蝦夷日誌」の挿絵より

ムイサリ ~ イサリ ~ シュマヽツフ ~トイヒラ ~ サツホロ ~ コトニ ~ハッシャフ ~ ホシオキ ~ セニハコ

と、夫々の地点を記しています。

注:「セニハコ~ヲタルナイヘツ~石狩」のルートも書き込まれています。

夏場限定かも知れませんが、海岸線の径が開削されてありました。

これまで、主に「西蝦夷日誌」及び「北海道歴検圖」の史料を基に「札幌越新道(千歳新道)」の径造り後を俯瞰してきました。

その事から導き出せたことは、勇払場所請負人・山田文右衛門による千歳・勇払を拠点とする大きな商い場があった事、そして、小樽場所請負人・恵比寿屋 半兵衛による小樽内を拠点とする数多くの漁場と居宅・商い場があった事、そこを結ぶルートであった事が判明しました。

北海道を統治する役人の径である以上に、商人が行き来する交易のための径ともなったと言えましょう。

勿論、石狩の都邑に拠点を持つ石狩場所請負人・阿部屋 傳次郎にとっても、様々な商い品が千歳・小樽から入って来ますから、今まで以上に本州への物資が積み込まれたと推定されます。

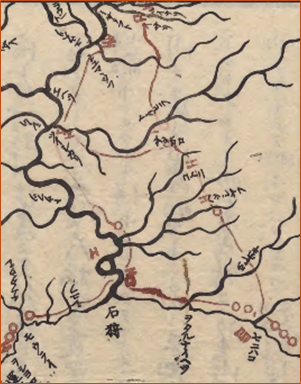

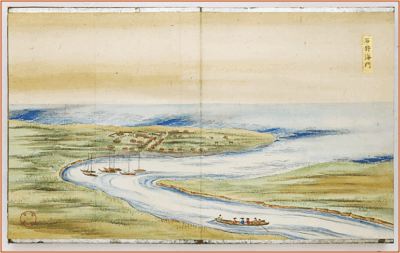

目賀田帯刀

目賀田帯刀

「北海道歴検圖」

胆振州 下 「石狩海門」

492(24)619より

「石狩河口」のようすです。

次の図は、石狩の街の拡大図となります。

「石狩海門」部分拡大図

多くの舟が河口にあり、通行屋・稲荷・弁天社等と数多くの居宅が立ち並んでいます。

交易品は、鮭・ニシン・白鳥・鶴 ・鷹 ・クジラ・トド皮・熊皮等、列挙するに暇が有りません。

左図は、「北海道史 付録地図」

左図は、「北海道史 付録地図」

第四類 「安政中諸藩警衛並幕吏在勤地図」より

江戸期・安政時下の上下余市領・忍路領・高島領・小樽内領及び、石狩領・勇拂領となります。

図の●は、「蝦夷地ハ運上屋」の所在地です。

「札幌越新道(千歳新道)」は、江戸の後期に国家防衛を目的として開削が行われました。

それが、先にも記したように、場所請負人にとっては物流拡大の径ともなり、そして、明治期に入ると、開拓使に依る北海道開鑿のための役人や開墾を目指す多くの移住者の径及び輸送路となって行きました。

当然、札幌建府が始動する根幹を成す径となった事は、言うまでもありません。

ここでは、「札幌越新道(千歳新道)」を中心として記しましたので、場所請負人等々に関わる様々な問題点・課題については書き留めませんでした。・・・後日に致したいと思います。

只々、松浦武四郎をはじめとする、江戸期の奉行所等々の先見の目が感じられる径であった事を綴り擱筆とします。

<付記>

◎「札幌縣管内圖」(明治10年代末頃)圖者 小池國信 <参照図とします。>

(主な地名)

(主な地名)

琴似・圓山・札幌市街・豊平・月寒・島松・漁・千歳・勇拂・苫小牧・小糸井 等々

以下省略とします。

○銭函~石狩 間

図面記載の距離

5里10町15間

○札幌~銭函 間

(明治6年の里程元標を基準)の距離

5里10町30間

○札幌~島松 間

(明治6年の里程元標を基準)の距離

5里27町45間

○札幌~千歳 間

(明治6年の里程元標を基準)の距離

9里25町45間

<付記> 目賀田帯刀『北海道歴検図』の経緯について

目賀田帯刀 文化4年(1807年)7月生~明治15年(1882年)7月没 享年76歳。

「挿絵に拾う北海道史」(P140)高倉新一郎 著 昭和六十二年十二月十日 発行には、以下の様な経緯が記されています。

道所蔵の簿書(注:A 4/220 及び A 4/386)によると、明治三年五月松浦武四郎のすすめにより、開拓使が筆者目賀田守蔭に命じて模写せしめ、翌年六月に完了納入したもので、その代価は二百四十両だったと記されている。

目賀田守蔭は『北海道史人名字彙』によれば、通称を帯次郎後帯刀(たてわき)といい、明治維新後は守蔭と改めた。文化四年(一八〇七年)七月、幕府旗下弥三衛門の長子として生まれ、徳川家三脚の一清水家の用人となった。詩歌を好み、弟介庵と共に谷分晁の門に入って画を学び、文信と号し、文晁の女婿となった人である。 (中略)

帯刀は明治になって大学南校の前身開成所(注:明治9年に札幌へ移転し、札幌農学校と改称された。)の頭取となり、恐らく北辺の事情に詳しいからであろう、明治二年開拓使御用掛となり、(明治)三年五月外務史生に転じた。『北海道歴検図』の製作を命ぜられたのはこの時である。東京帝国大学に『延叙歴検真図』が残されていたのも彼が開成所に関係していたためかも知れない。その後正院御用掛から内務省、外務省等に勤務し、(明治)十五年(1882年)七月二十七日、年七十六歳をもって没した。 (後略)

※ 詳細については、「挿絵に拾う北海道史」を参照ください。

<北海道立文書館 簿書 について>

◎目賀田守蔭へ模写下命ノ北海道歴検図落成ニ付、尽力褒賞金下賜ノ件 A 4/220

◎北海道歴検図書模写ノ義ニ付御手当評議書 A 4/386

記:きよた あゆみ(草之)

<本編> 安政4年頃 「札幌越新道」と小樽周辺