明治期からの厚別(あしりべつ)川の川筋

1.厚別(あしりべつ)川の川筋・・・明治中期の豊平川との関係

厚別川(あしりべつ川)は、現在41 ㎞の川です。札幌では、2番目に長い川です。

上流は、空沼岳(そらぬまだけ)の麓(ふもと)にあって、南区の滝野・清田区・白石区・厚別区を通り、江別市で豊平川に合流している川です。豊平川の支流の川となっています。

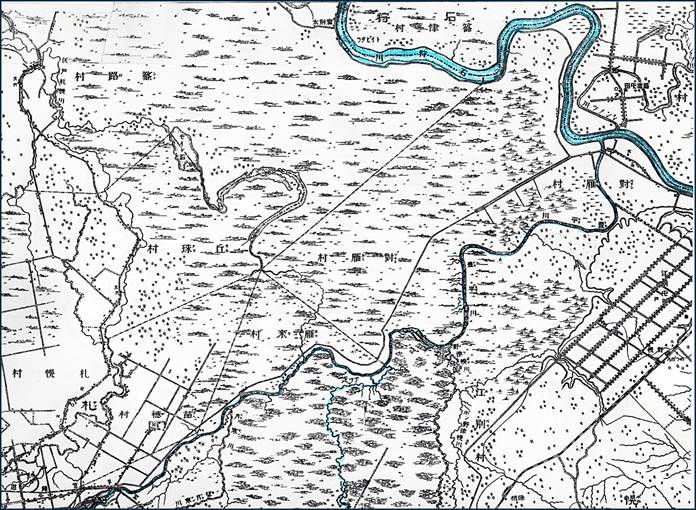

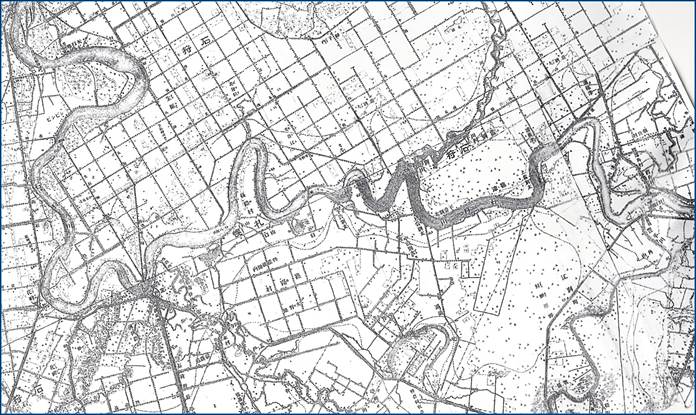

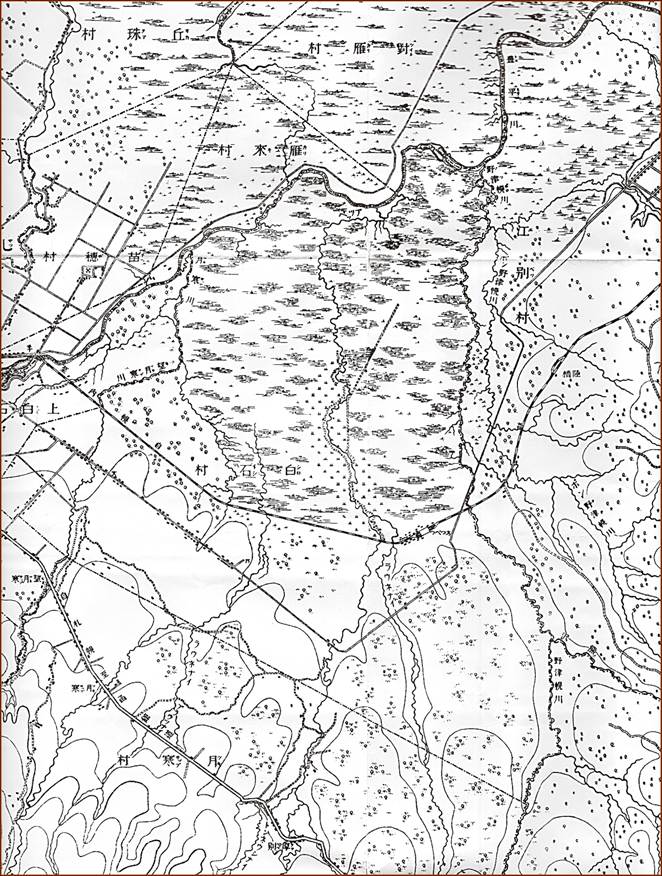

明治29年(1896年)頃 国土地理院地図 厚別川周辺の部分図(上が北です)

地図の上部の大きな川は、石狩川です。斜めに蛇行している中央の川は、豊平川で、札幌市街部より対雁村方面への川筋となっています。

その豊平川へ注ぐ川がいくつか記されています。真ん中ほどの川が厚別川(あしりべつかわ・地図ではアツペッ)、右(東側)に野津幌川・ポン野津幌川、左(西側)に月寒川(支流の望月寒川)が記載されています。

地図の左上に篠路村が記されていますが、その横に小さく「伏古札幌川」と記してあります。「伏古(フシコ)」は、アイヌ語で「古い」を意味します。それは、「豊平川(以前は札幌川)」の川筋は、元々は、篠路・茨戸方面への流れでした。江戸期の後期に現在の豊平周辺にて滞流が起きて川筋が対雁村方面へと変わったため、新しい「札幌川」に対して、古い札幌川とアイヌの人々が呼んだ事に依るものです。 (詳細は後述します。)

また、「豊平川(札幌川)」川筋は、対雁村方面ばかりでなく、月寒川と厚別川の中間程より「モエレ沼」を経て篠路・茨戸方面への流れもあったように記されています。

厚別川の川筋は、1つだけではなく対雁村方面や篠路・茨戸方面へも注いでいたように推測されます。下流域全体は、川筋の溢れ水によって覆われ湿地帯となっていました。

2.豊平川と石狩川の川筋・・・石狩川の捷水路

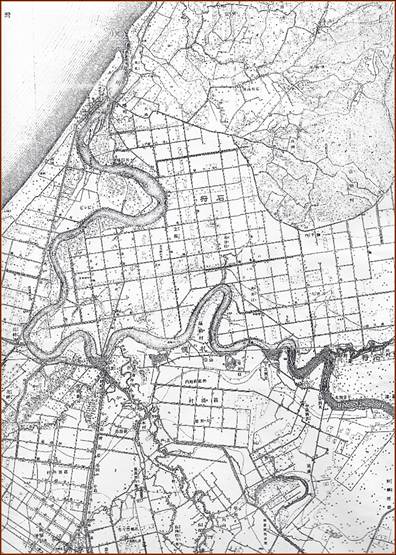

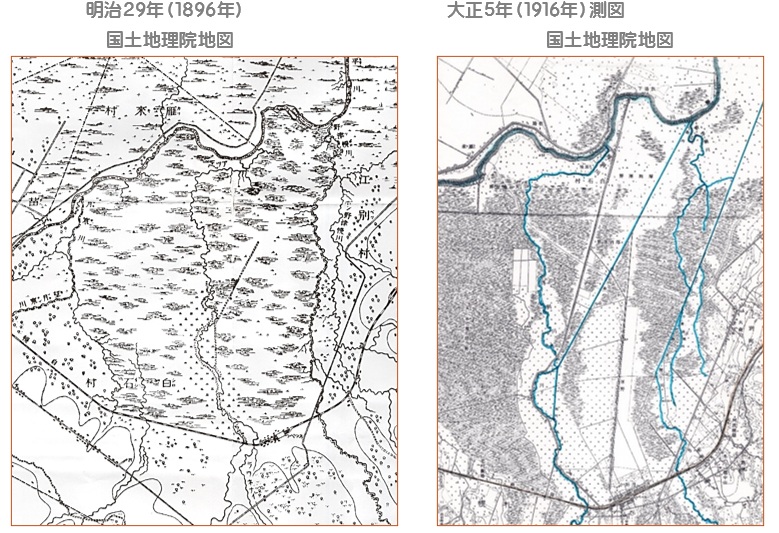

左図は、 大正5年(1916年)大日本帝国陸地測量部の測図に依る石狩川の川筋の図です。

左図は、 大正5年(1916年)大日本帝国陸地測量部の測図に依る石狩川の川筋の図です。

明治31年(1898)に、石狩川の大洪水があったため、明治32年から岡﨑博士によって、計画的な調査、測量が実施され、明治42年(1909年)に「石狩川治水計画調査報文」がまとめられ、明治43年から第1期拓殖計画の本格的な治水事業に着手しました。

注:岡崎文吉氏は、創成川の「運河」(閘門)の開鑿で著名な方です。

しかし、治水事業に関わり、「自然主義」の岡崎文吉氏と、「捷水路(ショートカット)主義」の沖野忠雄氏の二つの思想が論争となって、岡崎文吉氏が去る事となりました。

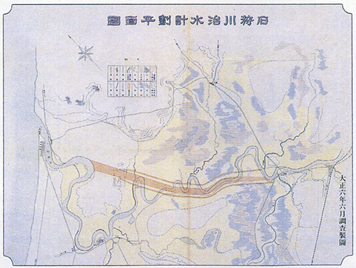

左の図は、大正6年(1917年)6月調査製図の「石狩川治水計劃平面圖」です。

左の図は、大正6年(1917年)6月調査製図の「石狩川治水計劃平面圖」です。

石狩川河口の蛇行した流れを直線化し、川の距離が大幅に短縮された形の「計画平面図」となっています。

蛇行した川の流れとは掛け離れた、真っ直ぐな水路を建設すると言う発想からの治水事業計画です。

計画の「捷水路」の水路を記す事とします。

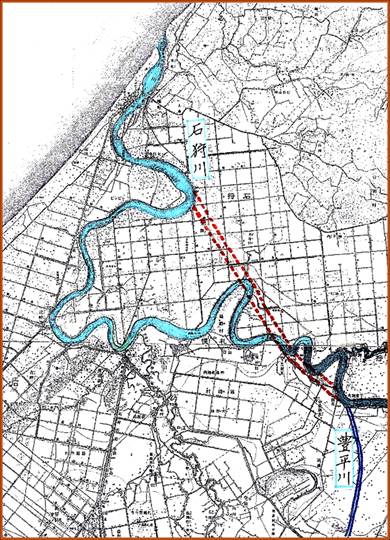

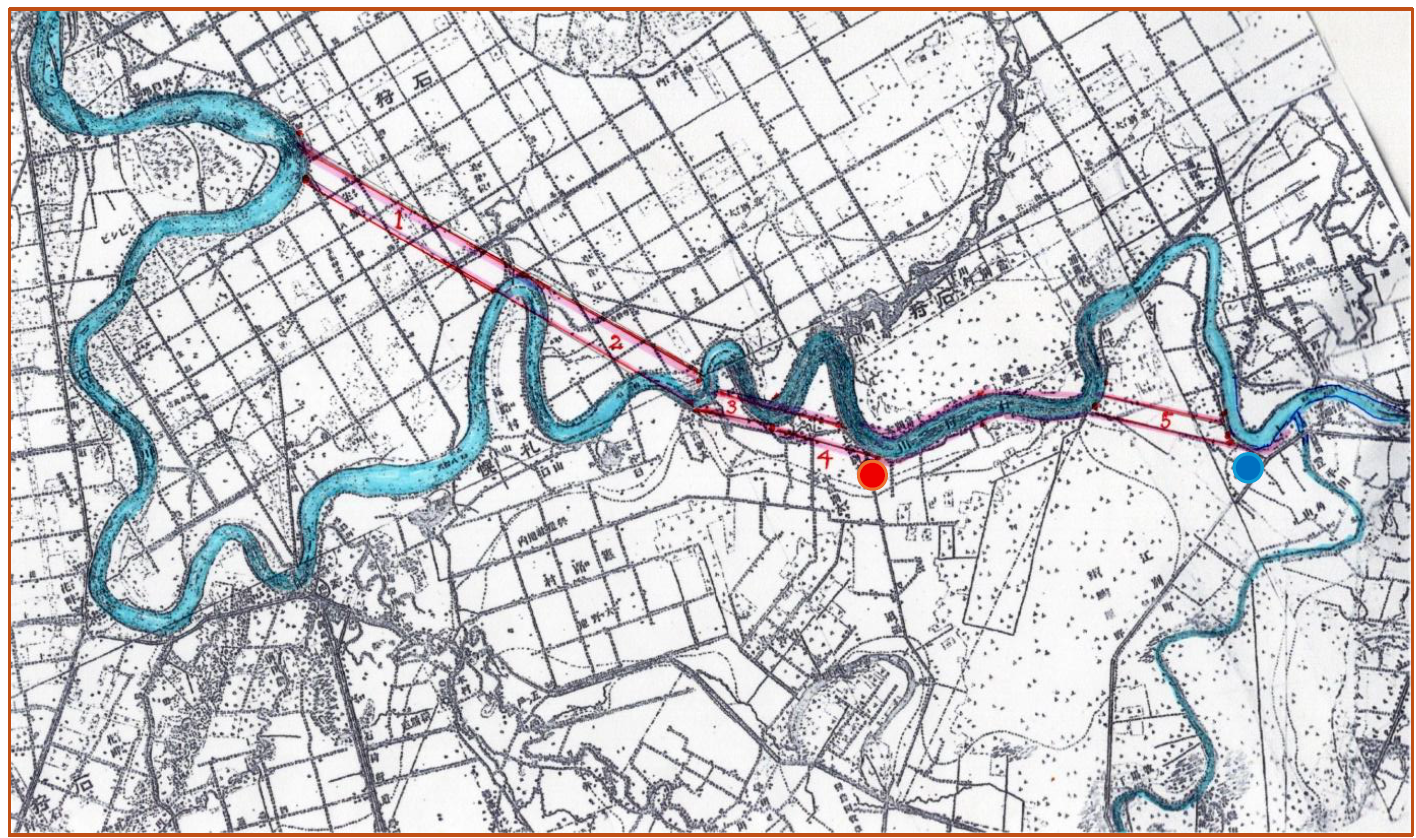

左図は、 先の大正5年(1916年)の測図に依る石狩川の川筋です。

左図は、 先の大正5年(1916年)の測図に依る石狩川の川筋です。

赤い点線が「捷水路」となります。

上部より、名称が付いています。

1.生振新水路 (昭和6年通水)

2.当別新水路 (昭和8年通水)

3.篠路第2新水路(大正12年通水)

4.篠路第1新水路(大正10年通水)

5.対雁新水路 (後掲します。)

現在の豊平川は、「4.篠路第1新水路」の下部の地点に隣接するように川筋が施工され注ぐ形となっています。

豊平川の流れも、ほぼ直線化された造成工事に因る流れとなりました。

下図は、蛇行した石狩川の河口の川筋です。かなりの屈曲した形状となっています。

この川筋を直線化した川へと造成・開削を計画し遂行する事となりした。

下図は、「石狩川治水計劃平面圖」に基づいた1~5の新水路です。

5は、「対雁新水路」となります。●の箇所に放水するよう検討(第2案)されました。

4の右側下に●を付けましたが、現在の豊平川の放水河口(注ぎ口)となっています。

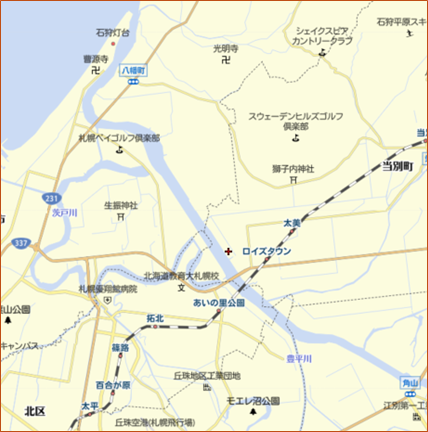

下図は、平成5年(2023年)現在の石狩川・豊平川の流れです。

左図によると、「1.生振新水路」が開削された事により大きな三日月湖が出来ました。

左図によると、「1.生振新水路」が開削された事により大きな三日月湖が出来ました。

三日月湖には、「茨戸川」と記され周辺に排水路が配されています。

また、「2.当別新水路」の造成に依り、小さな三日月湖が出来ています。

その他の石狩川だった箇所は埋め立てられ、ほんど直線の「新水路」となって完成しました。

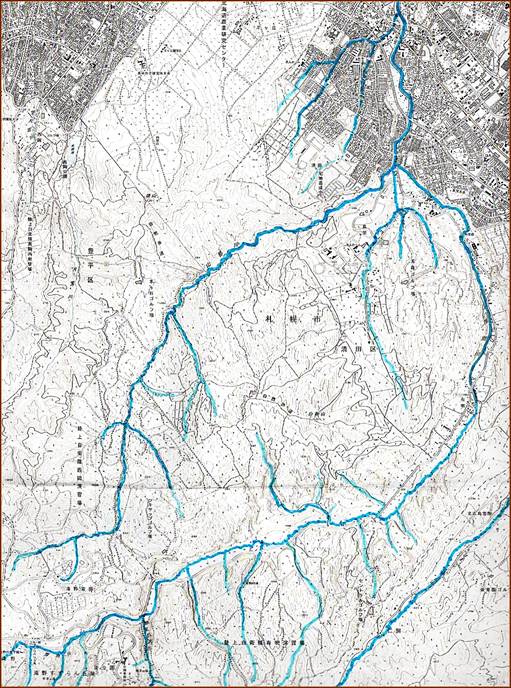

下図は、現在の石狩川・新豊平川・旧豊平川・厚別川・野幌川の状況です。

<捷水路の造成工事の経過の概略>

<捷水路の造成工事の経過の概略>

水路の工事の主目的は、洪水を制御する・防ぐという考え方が基盤となっています。

明治31年(1898年)9月、石狩川氾濫の大洪水により、死者112名・被害家屋1万8,600戸・被害面積 約1,500㎢に及ぶものでした。

捷水路の工事は、「1.生振(おやふる)捷水路」が最初に行われました。

注:「生振(おやふる)捷水路」は、延長3,655m、幅約870mの規模です。

石狩川の河口部から順次直線化する捷水路工事が行われる事としました。

捷水路は、石狩川の本川だけで29か所造られた事に依り、58.1km短い268kmになりました。

開鑿工事は大正7(1918)年に起業し、昭和6(1931)年に竣功(生振新水路)しています。多くの土木機械が投入された治水工事となりました。

この捷水路の治水工事により、洪水の回数は激減し、規模も小さくなりました。

更に、石狩川周辺流域の湿地9.800ヘクタールが耕地となったのです。

捷水路が排水路の役目を果たし、湿地が有効活用できる耕地と化したのです。

石狩川の新水路の完成は、豊平川や厚別川の治水工事に影響を与える事となって行きます。

3.豊平川の捷水路の造成と厚別川下流

豊平川の治水は、明治43年(1910年)より第一期拓殖計画が行われました。

当初の水路は、「苗穂鉄道橋下流~伏籠川~茨戸」(第1案)の川筋でしたが、洪水で悩まされた経験から住民からの反対によって反古となりました。

そこで、大正3年(1914年)まで調査が行われ、少し下流の「5.対雁新水路」に注ぐ案(第2案)を検討した後、更に下流の「4.篠路第1新水路」に切り替える水路(第3案)の「豊平川新水路」が計画され、昭和7年(1932年)から工事が始まり昭和16年(1941年)に完成し通水しました。現在の豊平川の捷水路(新水路)となります。

4.1801年頃、豊平川の川筋の変化

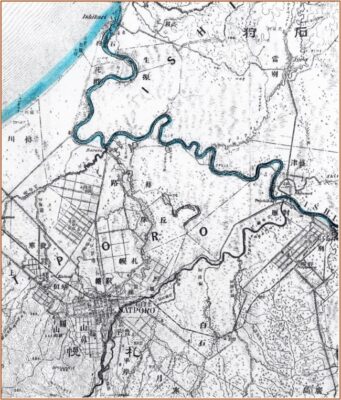

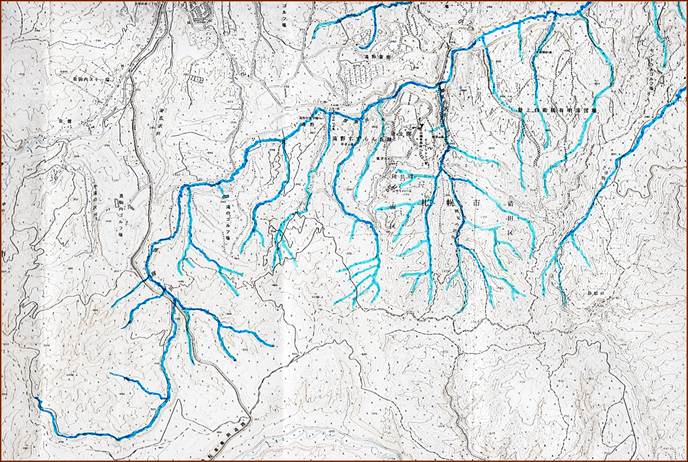

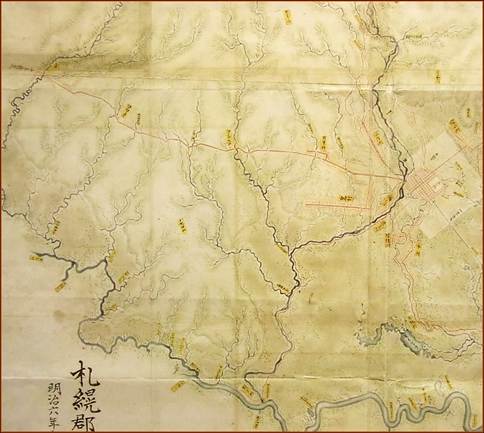

左図は、明治24年北海道廰地理課の地図です。

左図は、明治24年北海道廰地理課の地図です。

豊平川(サッポロ川)の川筋が対雁村へ向かい、石狩川と合流しています。

江戸中期(1750年)頃、豊平川(サッポロ川)は、現在の対雁方面への流れではありませんでした。

豊平川(サッポロ川)は、シノロフトへと流れ、石狩川に注いでいました。

川筋の変化を、文化3年(1806年)「遠山・村垣西蝦夷日記」遠山景晋(かげくに)・村垣定行(さだゆき)著に記しています。

「遠山・村垣西蝦夷日記」より、津石狩川(ついしかり)について

右近年迄は小川(に)御座候処、四五年以前大水にてサツホロの川上切所出来、其後ツイシカリ水深サ、船通路自由の川に罷成候(まかりなりそうろう)由

文化3年(1806年)の日記の記録から、その4,5年前にサッポロ川が切替わったということが分かります。川筋が変った年代は、享和元年(1801年)か翌年(1802年)になります。この記載に依って、豊平川(サッポロ川)の川筋は、シノロフト(篠路方面)からツイシカリ(対雁方面)へとサッポロ川筋が変化したようです。

豊平川の川筋の変化によって、厚別川の川筋も大きく変わる事となりました。

5.厚別川の上流域の様子

明治29年(1896年)頃 国土地理院地図 厚別川周辺の部分図(上が北です)

この地図では、中央に厚別川(地図ではアツペッ)、右(東側)に野津幌川、左(西側)に月寒川(支流が望月寒川)が記載されています。3つの川が豊平川に注がれています。

厚別川の支流としてラウネナイ(三里川)・トンネウシナイ(トンネ川)が記され、月寒川の支流としてラウネナイ(ラウネナイ川)が書き込まれています。

上記左図、明治末期の厚別川上流は湿地帯のため、排水路を開削し、野津幌川へ向け直線の水路を計画し工事を行っていたようです。

上記右図では、厚別川の下流の東側に直線の水路を設け、「新川」と記してあります。

下流域の湿地・沼の水量を標高の低い方へと開削し排水路を設けた事が判ります。

本流の厚別川及び月寒川の河口付近は、白石村の「米里」でした。この周辺は、雨期には洪水(天井川)になる危険性があり、そのため排水路が設けられました。

厚別川の「新川」の合流地点は、野津幌川の河口で、豊平川と合流しています。

地図には、大谷地原野・厚別原野と記してあり、大きな湿地帯・沼地が広がっていました。

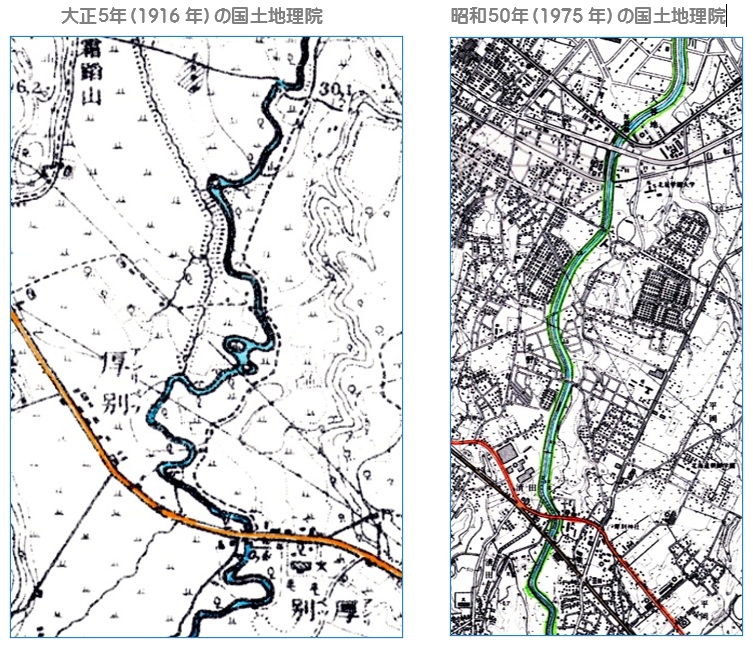

水色の―線が、現在の厚別川の「河川路」(直線の水路)となっています。

厚別川と排水路の中間には、豊平川までの「通路」が設けられました。

当時は、排水をする事で厚別川の洪水を防ぐ(降雨に依る川の氾濫が常時あった地域です)と同時に開墾地を確保し、水田を造る望みを託しての造成工事となっていました。

それが同時に、厚別川を直線化する河川浚渫工事となりました。

川筋の改修工事は、厚別川ばかりでなく野幌川等々でも行われ、現在の水路(川筋)となって行きます。

昭和24年(1949年)から昭和29年(1954年)にかけて、流れが悪くなっていた旧豊平川を豊平川新水路に流すための新水路(現・厚別川最下流)が開削され、これによって、豊平川下流域は豊平川の洪水の危険性から解放されることとなりました。

6.厚別川の中流域の様子

厚別川の下流を、函館本線から豊平川の合流する箇所までとすると、中流は、真栄地域から国道12号線の北側の函館本線辺りまでとなり、清田台地・厚別台地の流れとなります。

ですから、中流の流れは、下流域の様に滞留することなく流れます。

昭和35年(1960年)に、清田地域の「河川改修期成会」が発足しました。

昭和38年(1963年)には部分改修の完成を見ています。その後も改修工事が続けられ、昭和43年(1968年)に、国道36号線までの改修工事(直線化)が行われました。

昭和45年(1970年)の時点で、国道12号線までと真栄・有明地域の工事が概略完成しました。清田地域については、直線の水路の浚渫(しゅんせつ)は終えていましたが、築堤河道等の完成は未だ工事途上のような状況でした。最終的に河川・河道の整備や築堤が完成したのは、昭和51年(1976年)のことです。

深く浚渫された川底・幅広い河川敷・道路沿いには高い堤(つつみ)が出来竣功しました。

このようにして、ようやく厚別川の洪水による氾濫の危惧から解放される事となりました。

7.厚別(あしりべつ)川の中流域・白旗山

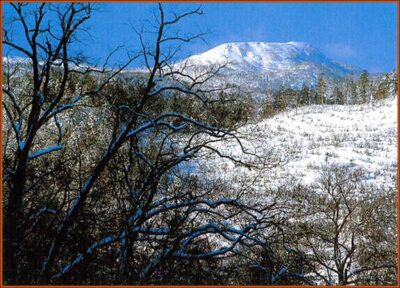

左の写真は、白旗山です。

左の写真は、白旗山です。

山部川と厚別(あしりべつ)川の中央に位置して、標高321mの「白旗山(しらはたやま)」がそびえています。

支流の山部川と本流の厚別(あしりべつ)川は、白旗山を囲むような形の流れとなっています。

左図は、昭和50年(1975年)第2回改測平成15年(2003年)更新の国土地理院地 地形図<清田地域>です。

左図は、昭和50年(1975年)第2回改測平成15年(2003年)更新の国土地理院地 地形図<清田地域>です。

厚別(あしりべつ)川の中流域の図面となります。(上部が下流です。)

左図・西側の川筋は、支流の山部川となります。

左図・東側の流れは、本流の厚別(あしりべつ)川です。

その東側に「仁井別川」の流れが見えます。

中央に位置して、「白旗山」が座しています。

8.厚別(あしりべつ)川の下流域・有明・滝野地域

真栄地域を過ぎると、有明地域、更に上流が滝野地域となります。

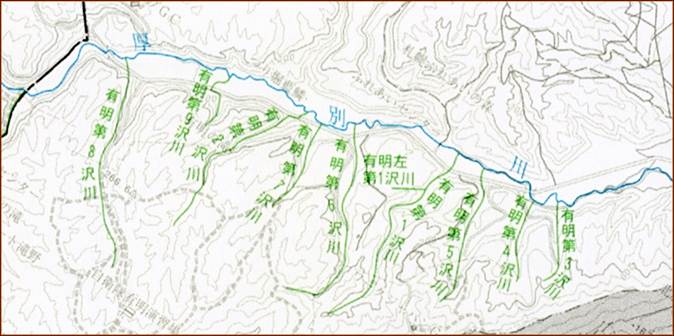

下図は、「札幌市河川網図」 平成24年4月版 札幌市建設局下水道河川部河川管理課による作製の有明地域の河川を記した地図です。(※上流の各所に無名の川筋があります。)

有明地域は、台地と山ですから、厚別川に多くの河川が注いでいます。

有明地域の河川による滝、「有明の滝」と「有明の小滝」の2つあります。

下図は、昭和50年(1975年)第2回改測平成15年(2003年)更新の国土地理院地 地形図 <清田区の有明・滝野地域>の河川に彩色をしてみました。

厚別川の上流河川は、治水のための大工事はほとんど施していないと思われます。

降雨などによって増水し、岸部や護岸が壊されて危険な状態となった時や状況に応じて改修工事を施す程度で、ほぼ自然の状態の川の流れとなっているようです。

但し、上流の箇所に1978年(昭和53年)「国営滝野すずらん丘陵公園」が設定されました。翌年の1979年(昭和54年)より渓流ゾーンの整備に着手し、1983年(昭和58年)に渓流ゾーンの一部を供用して開園しました。ですから、滝野すずらん丘陵公園の河川の部分は、整備された流れとなっています。

渓流ゾーンに流れる4つの河川には、心癒される特色ある滝を見る事が出来ます。

ところで、厚別川の流れの水源ですが、上流の先に大きな山がある事に依ります。

ところで、厚別川の流れの水源ですが、上流の先に大きな山がある事に依ります。

空沼岳(そらぬまだけ)<左の写真>1,251mで、その麓の大量の雪や降水が厚別川の豊かな水の源となっています。

その水は、生活用水や田畑を潤すと同時に洪水を引き起こしました。

恩恵を享受し、氾濫を制御する、それは人によって為されました。

「滝野すずらん丘陵公園」で見られる4つの滝を紹介します。

滝野地域には、「槐平(えんじゅだいら)」と称される地域があります。

今から150年程前までは、「厚別(あししべつ)官林」という森林地帯でしたが、伐採されて槐(えんじゅ)の木の密生した箇所に槐平と銘々したそうです。

ところで、厚別川の川筋は長い年月によって形成されたものですが、遡れば、4万年前の支笏(シ・コッ)火山の噴火によって堆積した支笏軽石流堆積物です。ミネラル豊かな火山灰は、長い年月をかけて厚別官林という巨木森林を創り出しました。江戸中期の飛騨屋久兵衛もこの森林に目を付け巨木を伐採しようとしたのでしょうが、手を付けませんでした。

巨木を伐採しても道程が遠く、厚別川の流木には人手が掛かり過ぎるからです。

そうして、明治初期まで巨木の森林として、「厚別官林・一等官林」として残りましたが、札幌建府のために伐採され、ほとんど平地と化してしましました。

元々は火山灰地ですから、降雨によって浸食されやすい地層であると言う事が出来ます。

地質学者の方々のお話しでは、現在ある滝も以前は下流域に在り、今後数千年・数万年かけて上流地域へと移動するとのです。

以上、厚別川の下流から上流までの川筋の概略を記しましたが、記載の図面や古地図を基に更に詳細な河川の変化を調査されたり、川べりを車に走らせながら川筋を検証してみては如何でしょうか。

厚別川周辺には、まだまだ緑地帯が残されていますから、散策する事で心が癒されます。

散策されたご意見・ご感想をお聞かせください。よろしくお願いいたします。

<付記として>

下図は、「札縨郡西部圖」 明治六年十一月製 飯田矩道 船越 長善」(部分図)

明治6年(1873年)頃の札幌郡の様子を活写した図となっています。(ほぼ下が北)下部には、石狩川が流れ、下側より上部(南方)に向かって豊平川が流れています。

明治6年(1873年)頃の札幌郡の様子を活写した図となっています。(ほぼ下が北)下部には、石狩川が流れ、下側より上部(南方)に向かって豊平川が流れています。

豊平川の支流として、厚別(あしりべつ)川が記してあります。

厚別(あしりべつ)川の川口にアシシへツフトと記してありますから、川名は「アシシへツ」と言う事となります。

そして、厚別(あしりべつ)川と札幌本道(中央の赤線―の道)が交わった地点にアシへツと地域名が記載されてあります。

アシへツは、当時、阿鹿別(あししべつ)・芦別・アシシへツ・アシシベツ・アシベツ・アスシヘツ・アツベツ等と古文書に様々に有り、地名が定まらなかったようです。

「アシヘツ」は、「アシシベツ」等の簡略形での呼称となっていました。

現在の厚別川(あしりべつ川)は、江戸期には、「アシュシュヘツ」と記されていましたが、明治初期に「アシシヘツ」となり、その後音韻変化して厚別(あしりべつ)と呼ばれるようになりました。「厚別(あつべつ)」となったのは、下流域の湿地が改善された地域に入植した人々が、明治27年新設の「厚別(あつべつ)駅」を模しての発音で、本来の「アシシヘツ」とは程遠い発音でしたが、分かり易いため「厚別川(あつべつ川)」と読み、発音が一般化して行きました。川の呼び名が、次々と変化して現在の川名がある事をご理解ください。

記:きよた あゆみ(草之)

<外伝>明治初期 厚別川の下流域の状況